|

ИЗ ЖИЗНИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Часть вторая

У произведений, как и у людей, есть судьбы. Иногда похожие на судьбы их авторов, но чаще - нет. О некоторых из них уже можно

рассказать.

Часть этих материалов прислали театры и

издательства, другую часть -

друзья и знакомые автора, а кое что автор нашел сам на необозримых просторах Интернета.

Представленные в хронике работы расположены не по времени их

создания, а по мере поступления и обработки материала.

Начинающим авторам, которые захотят ознакомиться с этими

историями, отчаиваться от непостановок и непубликаций не стоит - все в свое

время!

"31 декабря"

1995-2004

г.г.

(текст пьесы)

"Не узнал!.."

1982 г.

(текст пьесы)

"Однажды"

1980-2000

г.г.

(текст пьесы)

"Мартышка"

2000-2001

г.г.

(текст пьесы)

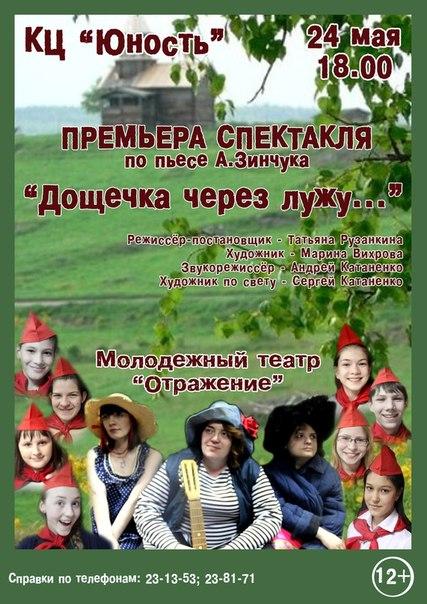

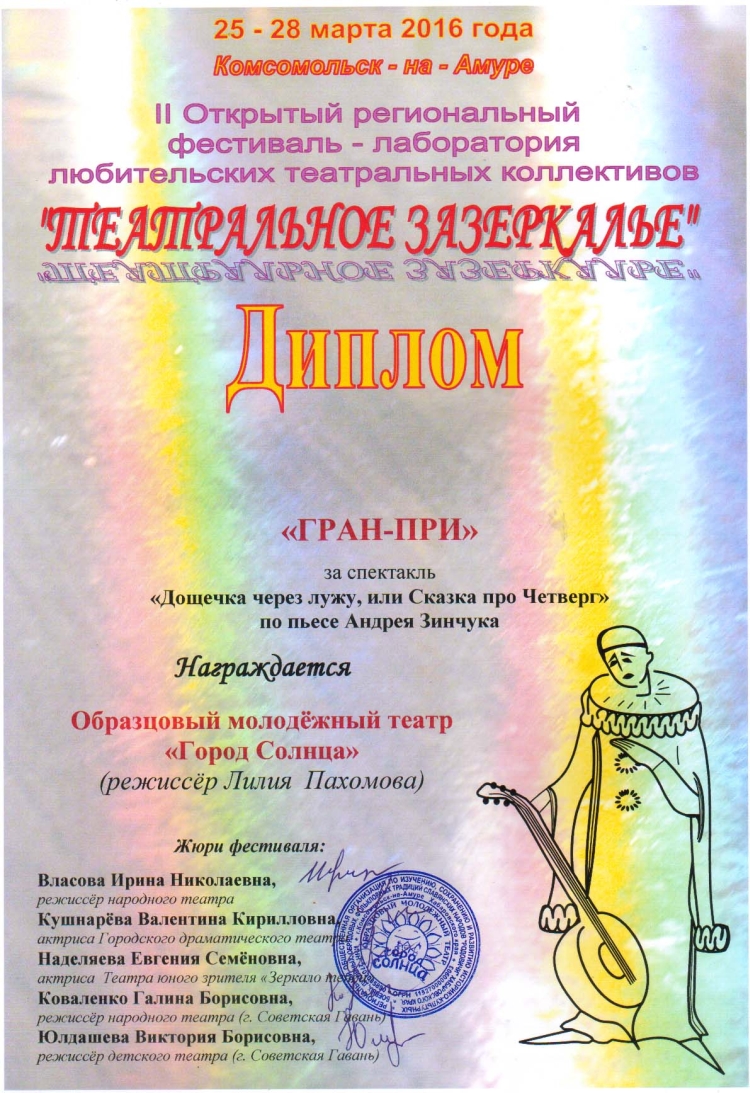

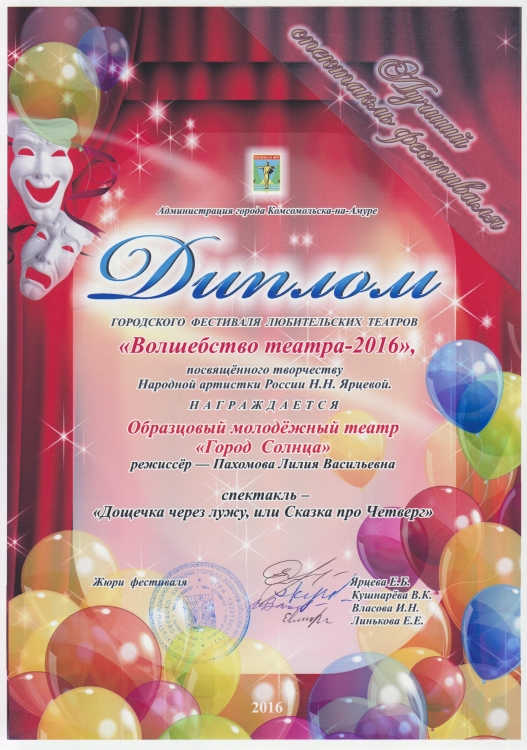

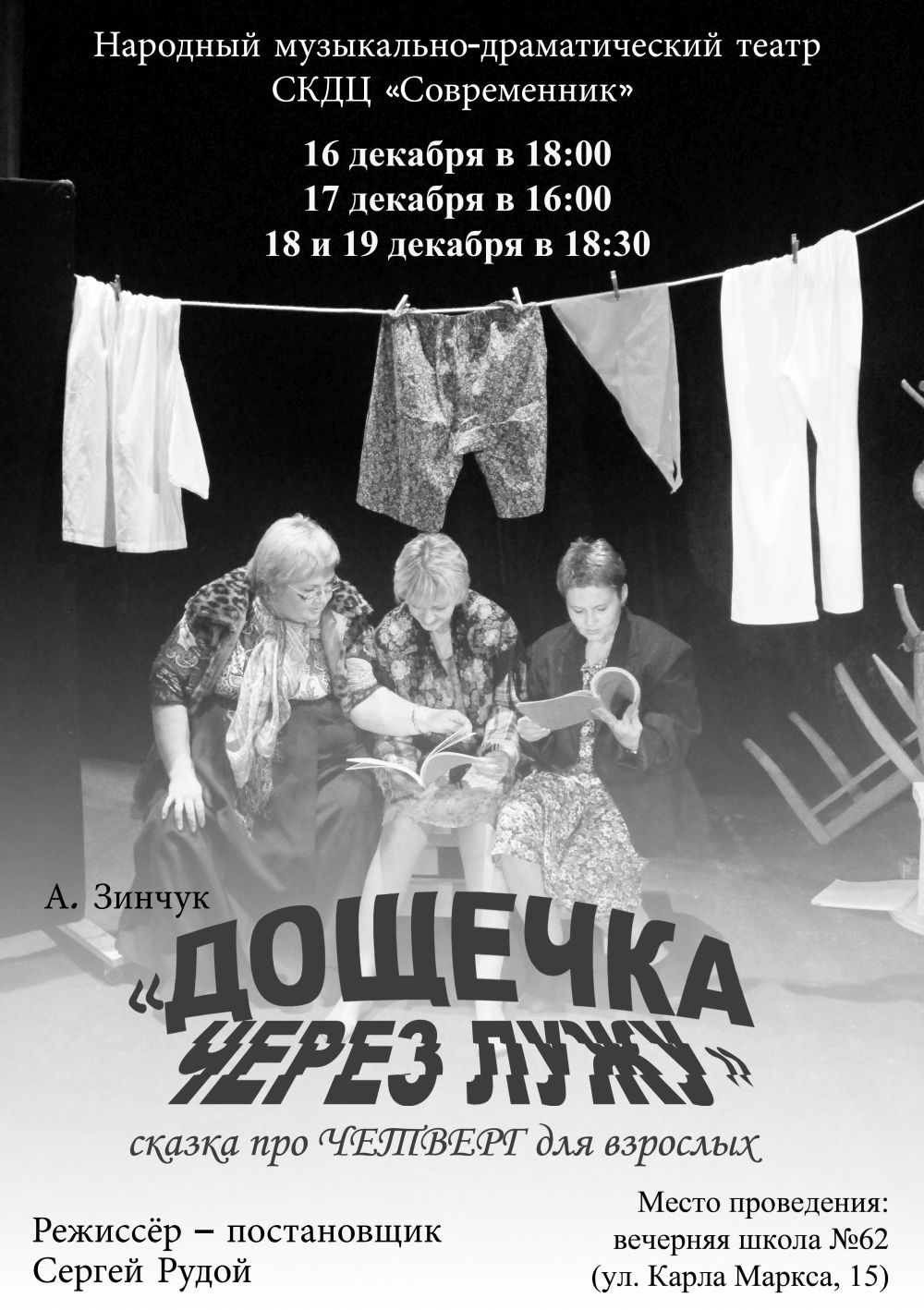

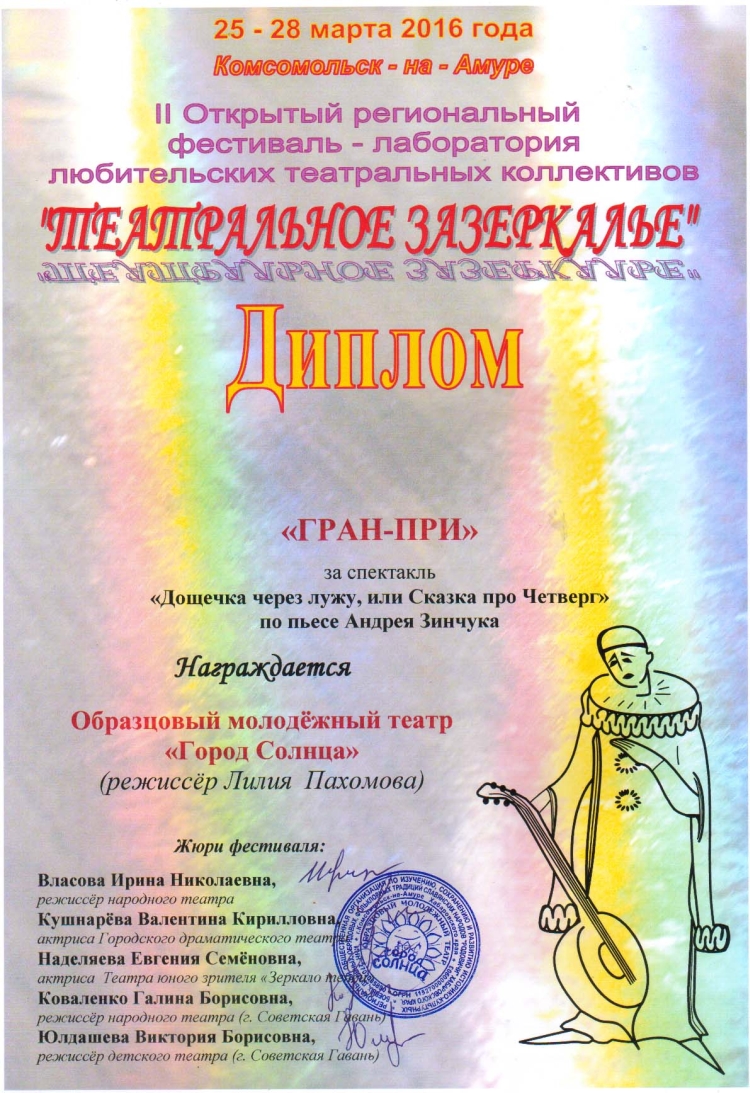

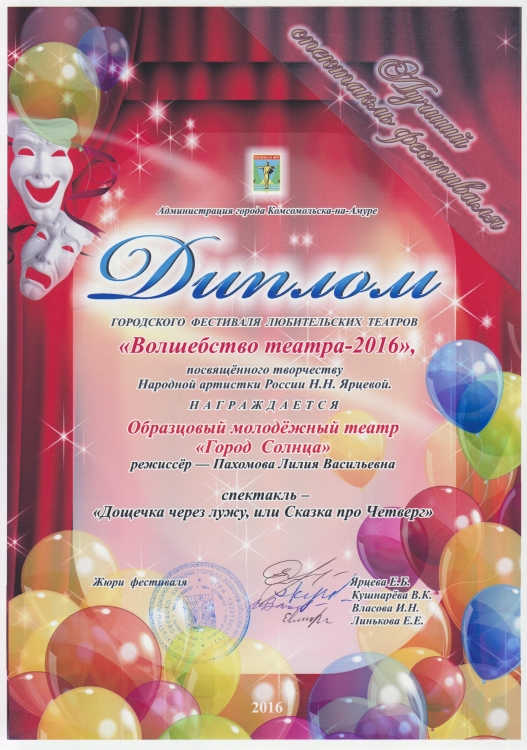

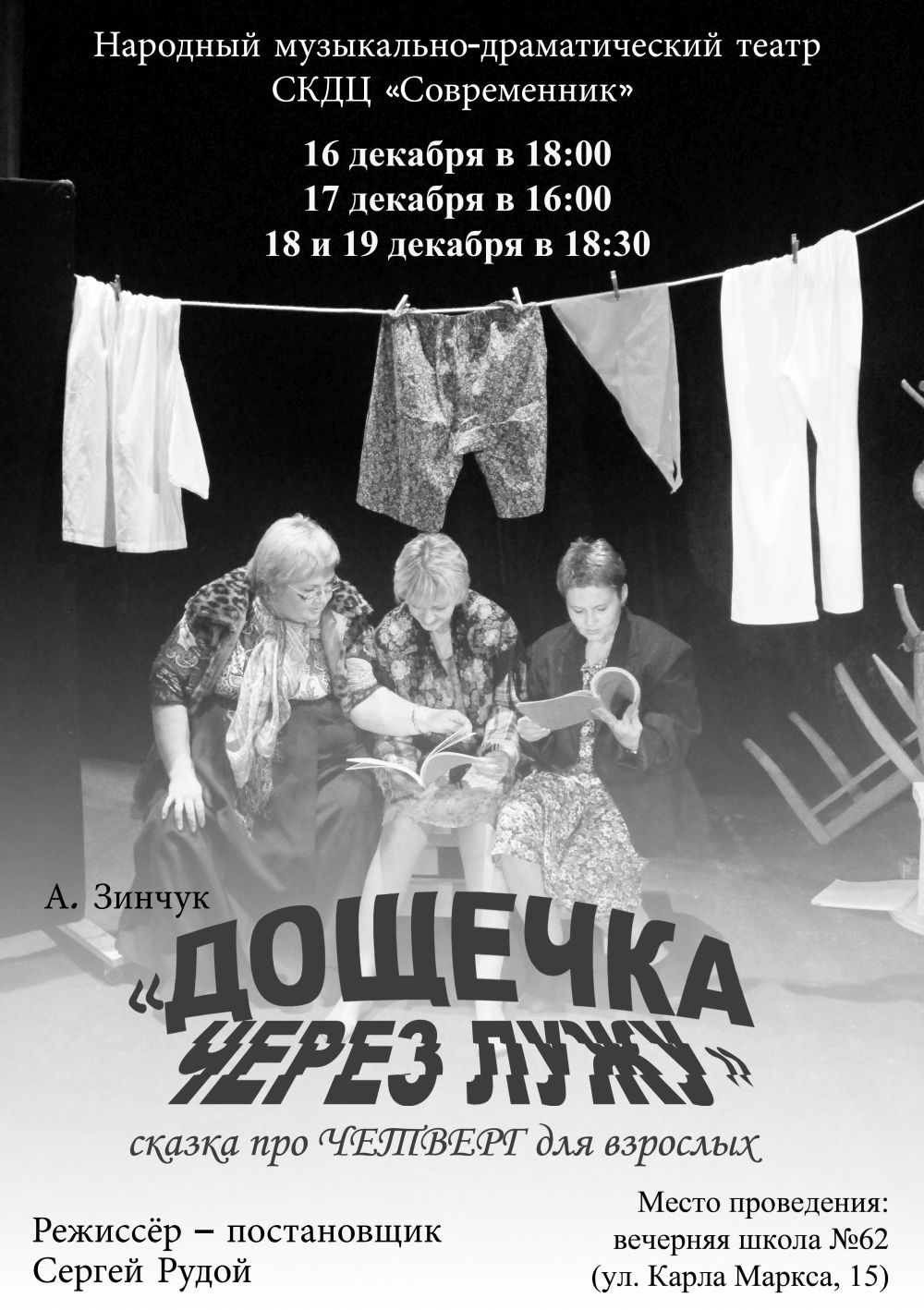

"Дощечка через лужу"

2000

г.

(текст пьесы)

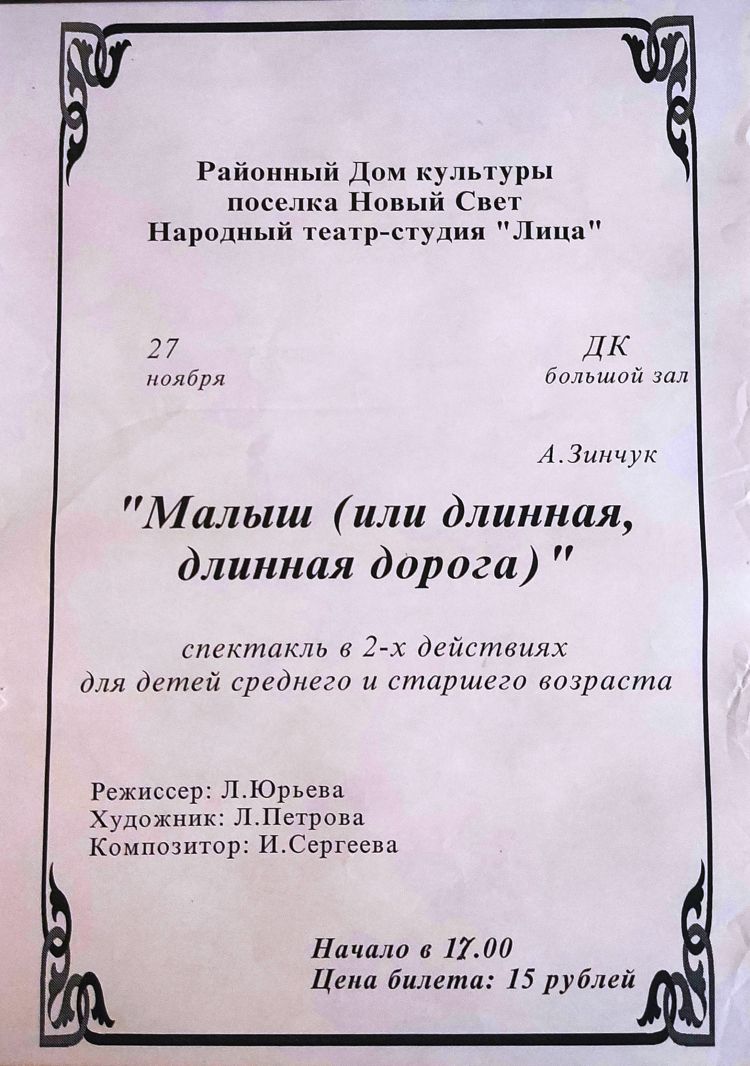

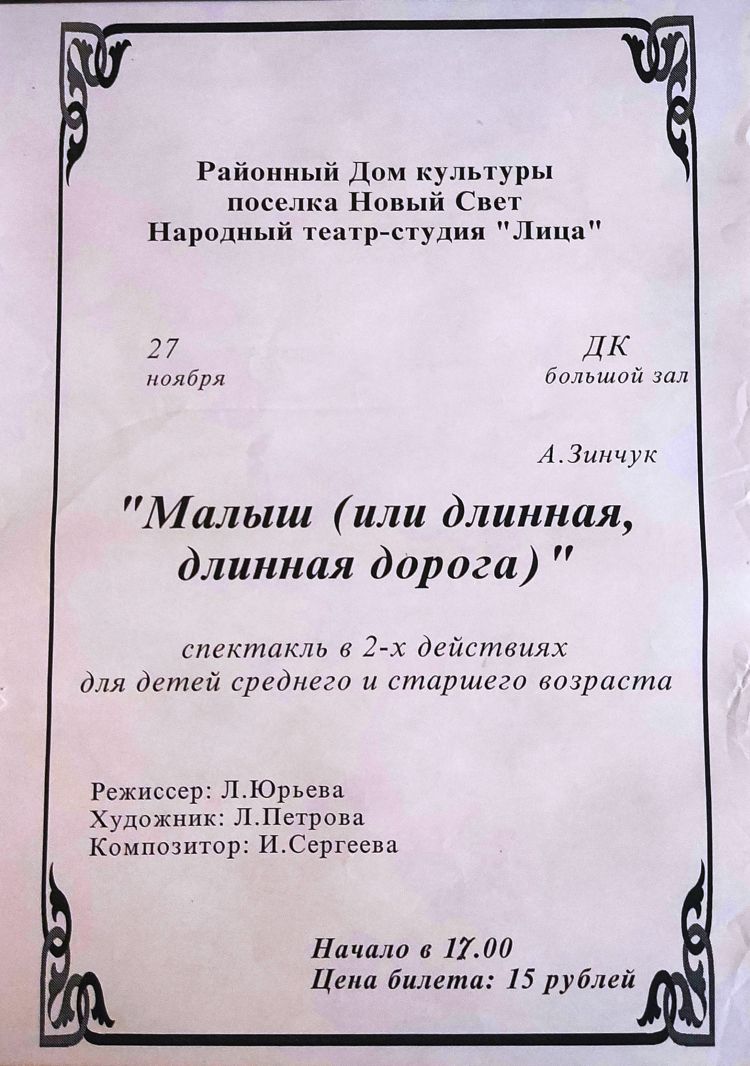

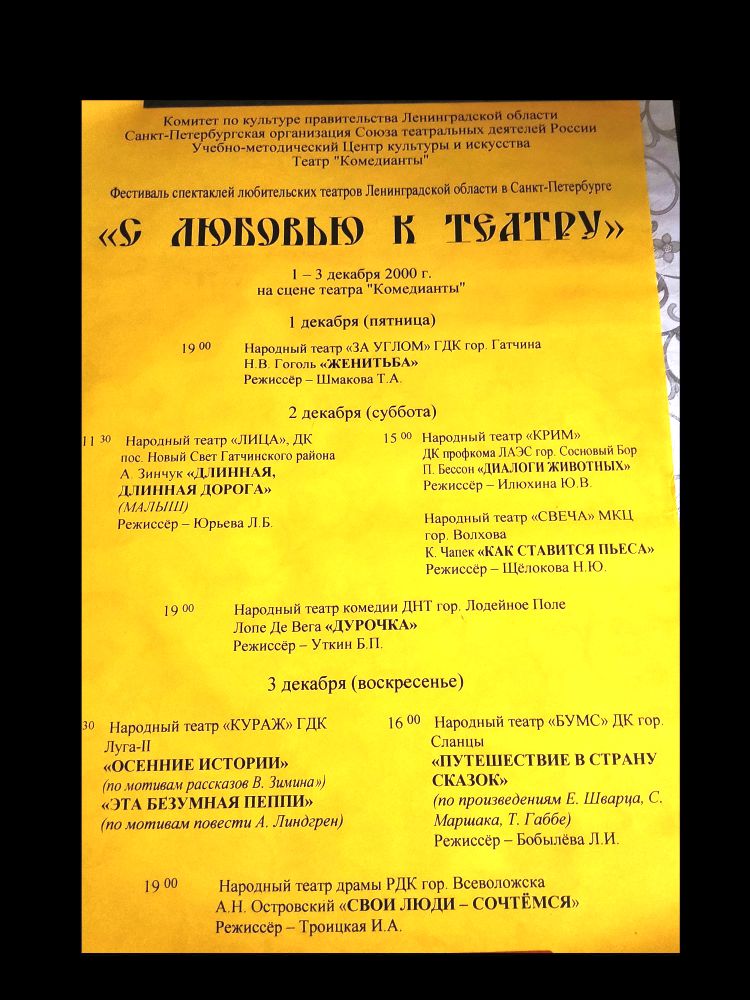

"Малыш" ("О скверном счастье и хорошем несчастье, любви, дороге и свежем

ветре"

1979

г.

(текст пьесы)

"Штучка"

1979-2007

г.г.

(текст повести)

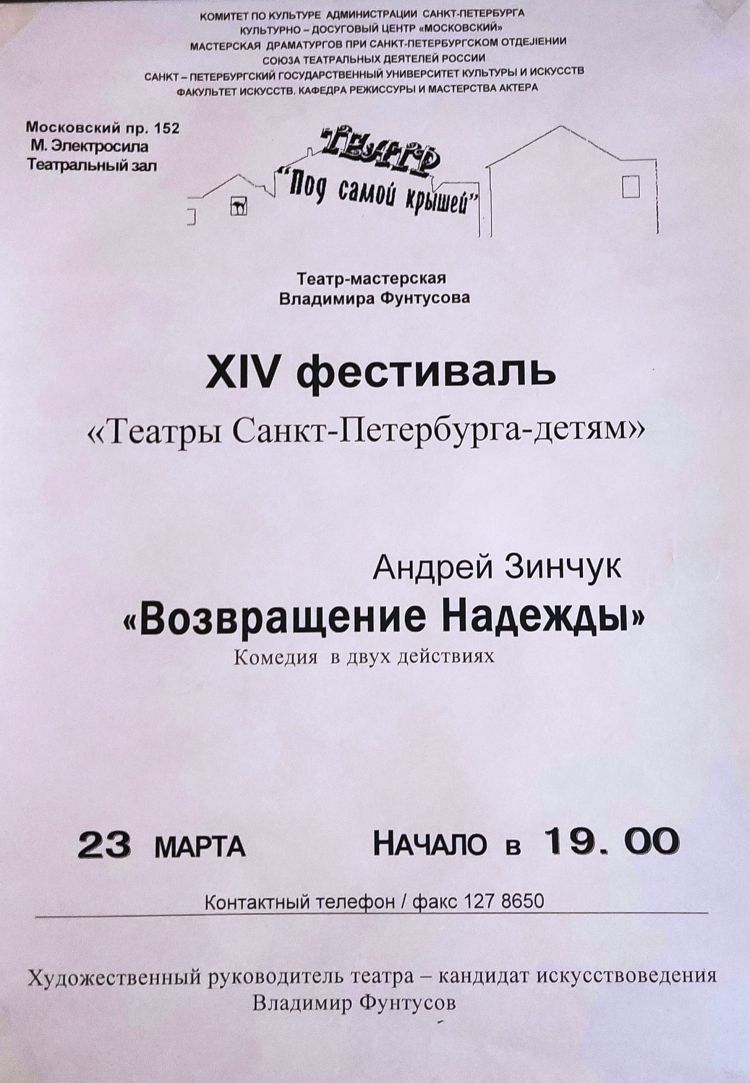

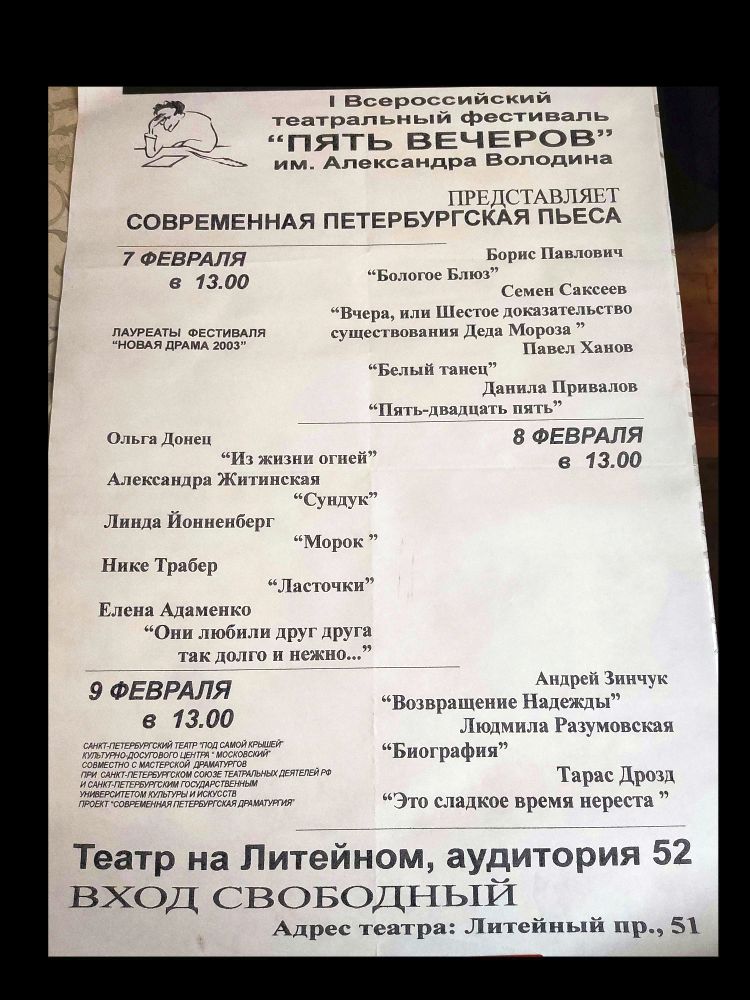

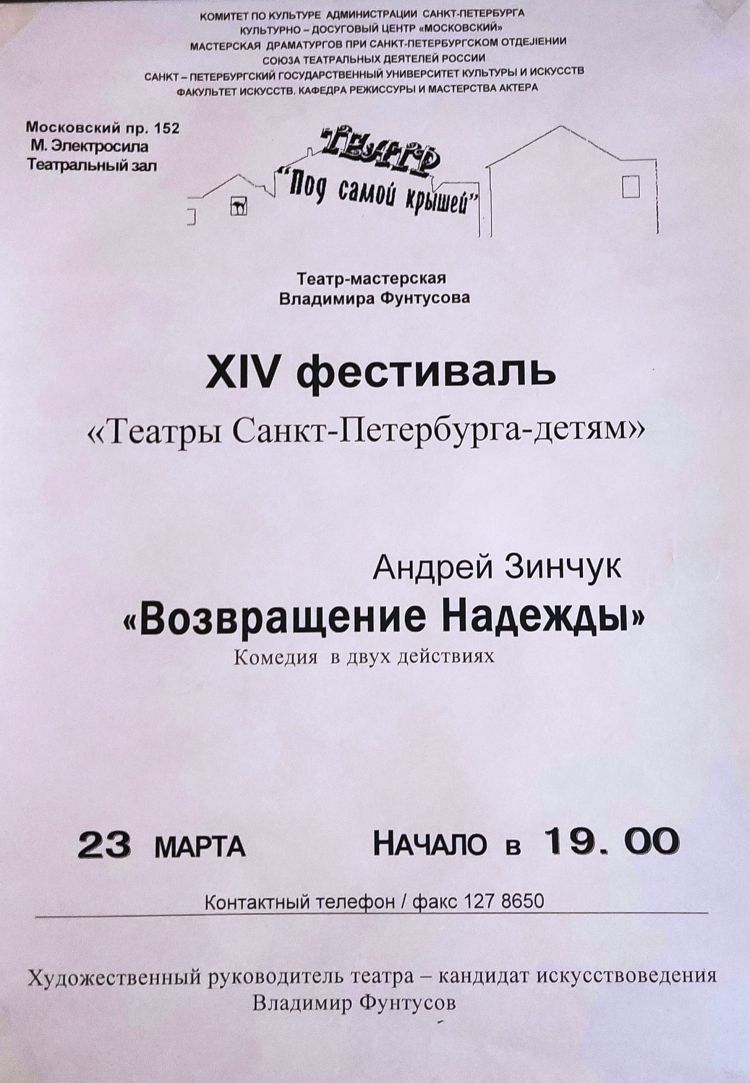

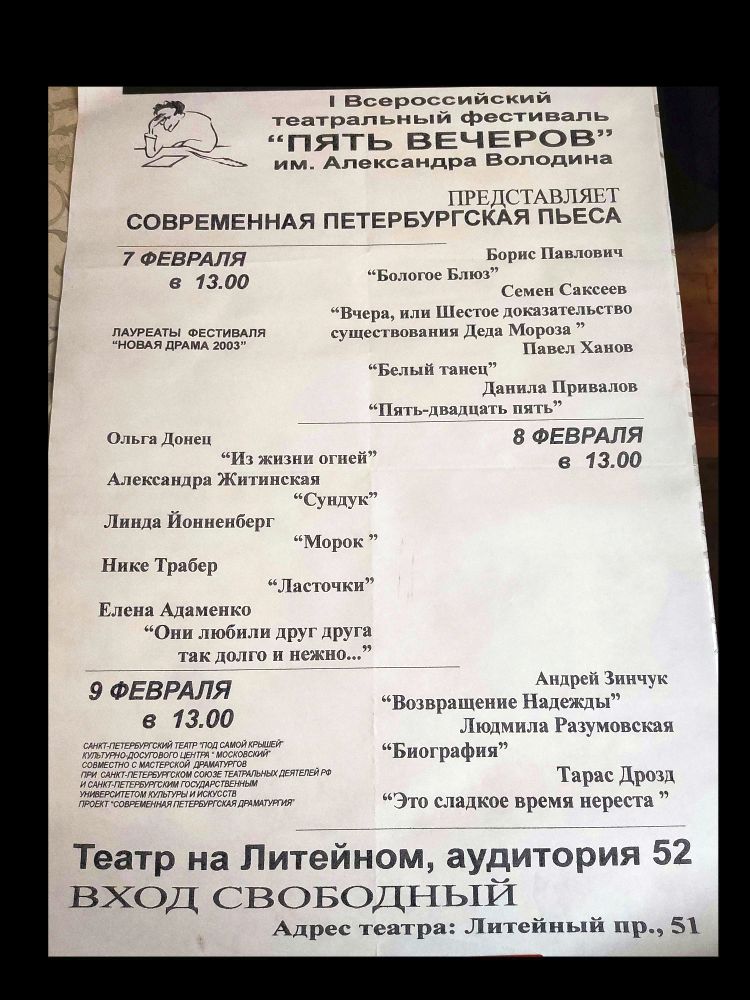

"Возвращение Надежды"

1983-2002

г.г.

(текст пьесы)

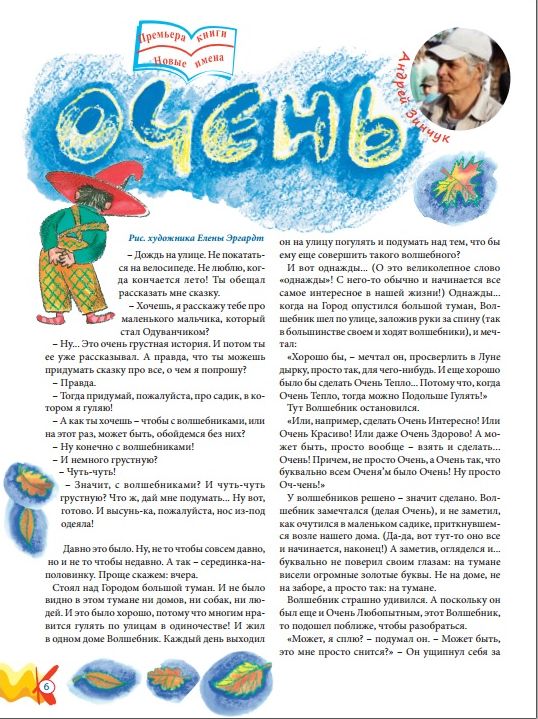

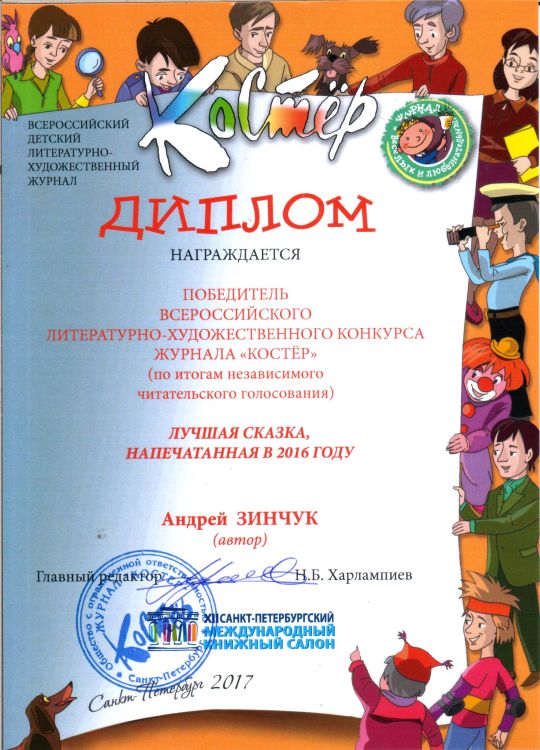

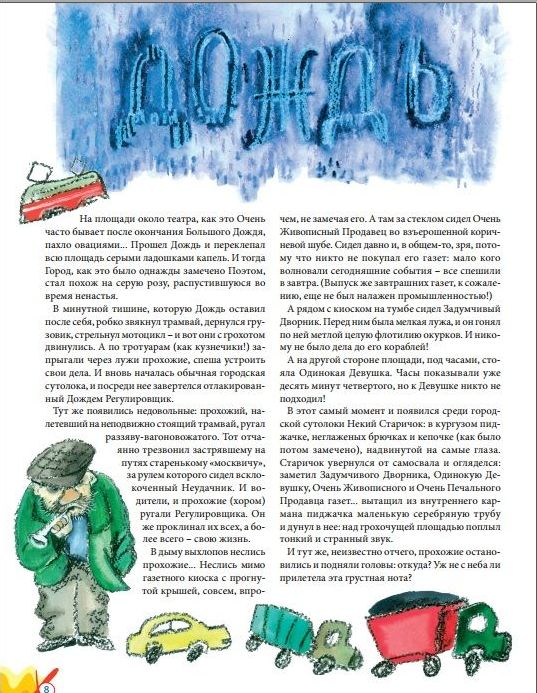

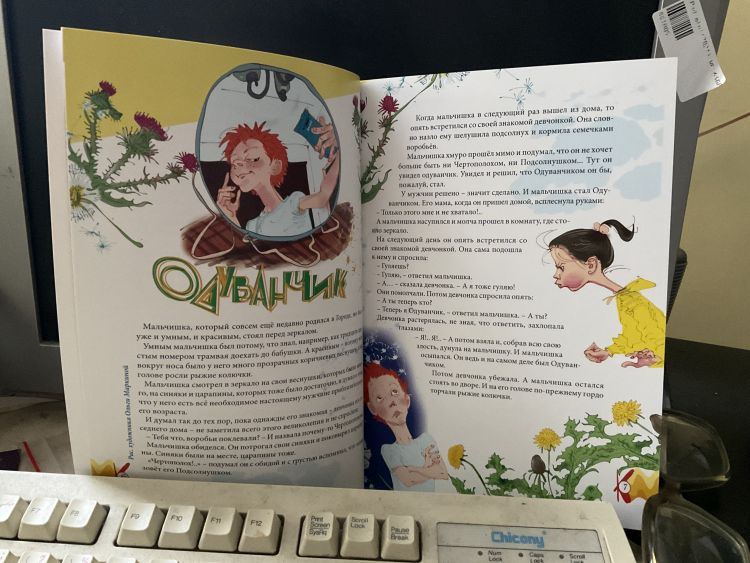

Сборник

"Очень, Петербургские сказки"

1970-2003

г.г.

(сборник на сайте "Сетевая словесность")

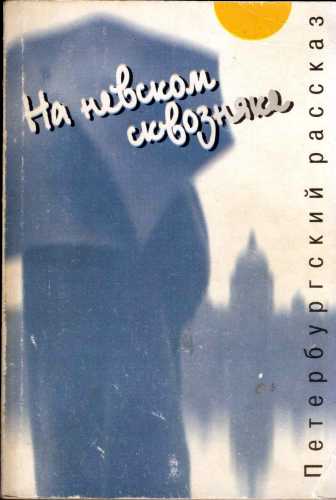

Три рассказа в сборнике "На невском сквозняке"

1998 г.

(текст)

"Молчун"

1985

г.

(текст сценария)

"Отдаю себя в твои руки"

1998

г.

(текст сценария)

"Общий район"

1975

г.

(текст повести)

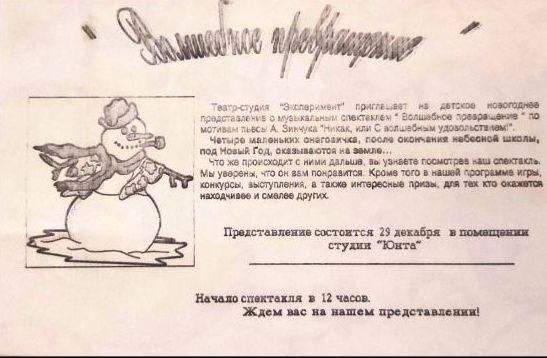

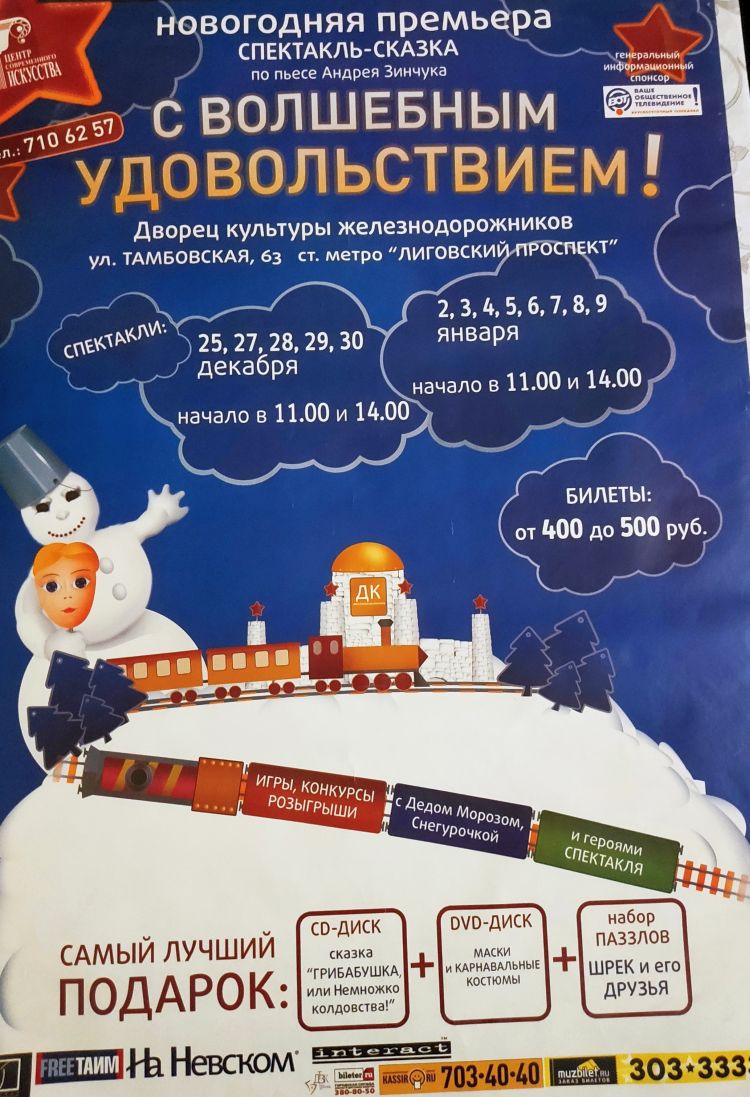

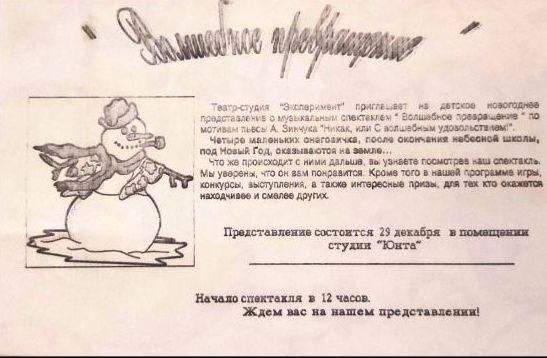

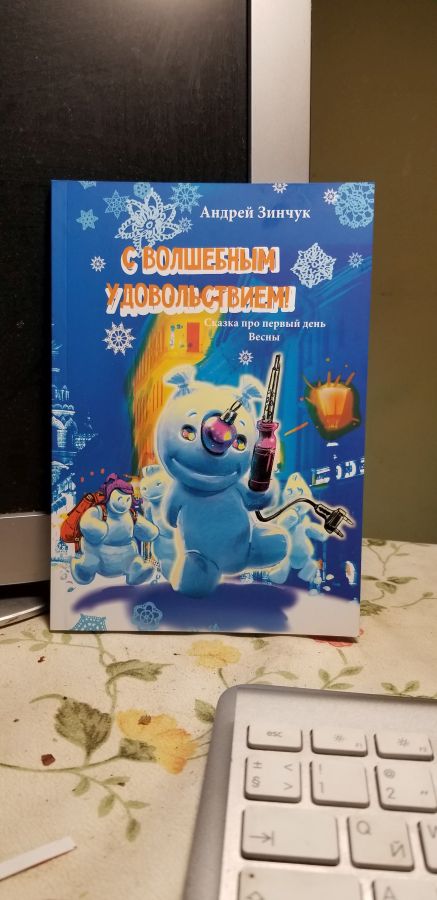

"С волшебным удовольствием!"

1995

г.

(текст пьесы)

"31 ДЕКАБРЯ, сказка для повзрослевших детей"

(1996-1998-2004),

текст пьесы

Отдельные работы, к сожалению (или все-таки

к

счастью?), становятся "долгостроем".

Пьеса-сказка "31 декабря" (первоначальное название "Зеленое стеклышко") обдумывалась долго – едва ли не в течение года - и была начата под Москвой на семинаре в Рузе сразу же после окончания труднейшей работы над комедией "Однажды" (тоже, кстати сказать, долгостроем, причем, еще каким!): к сказке о Зеленом стеклышке автор сходу набросал почти начисто едва не половину первого действия новогодней истории и позже выяснилось, что это так и осталось лучшим в пьесе. Набросал и... изнемог,

сдался.

А потом работа встала: видимо, потерялся какой-то внутренний ее смысл, или "тон", или "главная нота". Но все-таки вчерне сказка как-то написалась и под названием "Зеленое стеклышко" была предложена для публикации в первый, только что задуманный, сборник работ едва народившегося

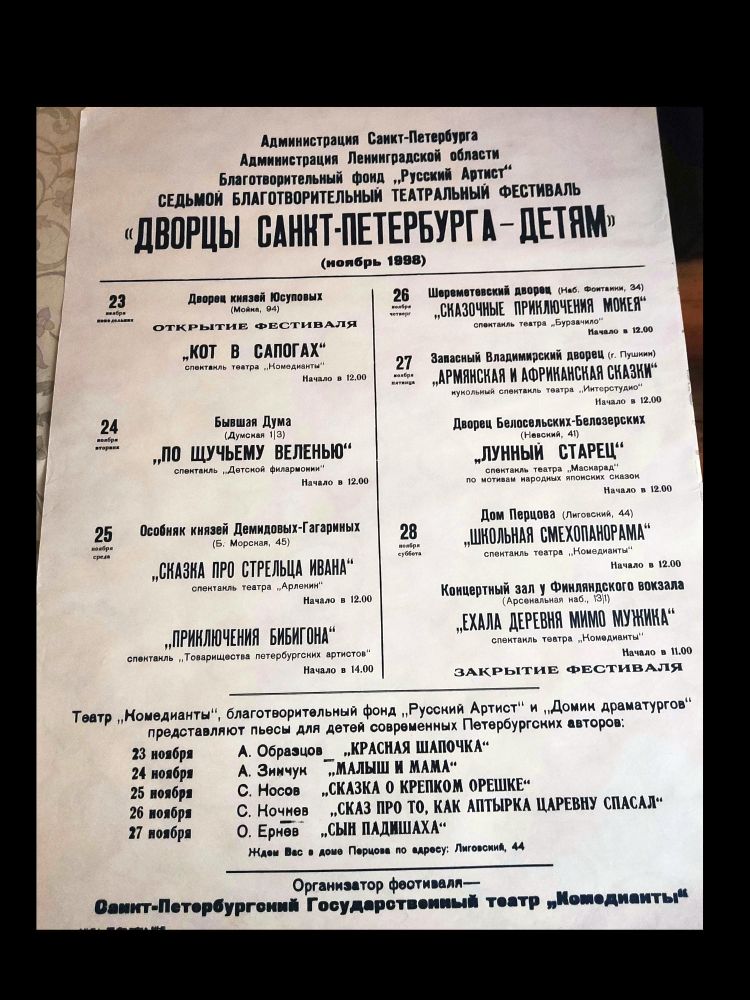

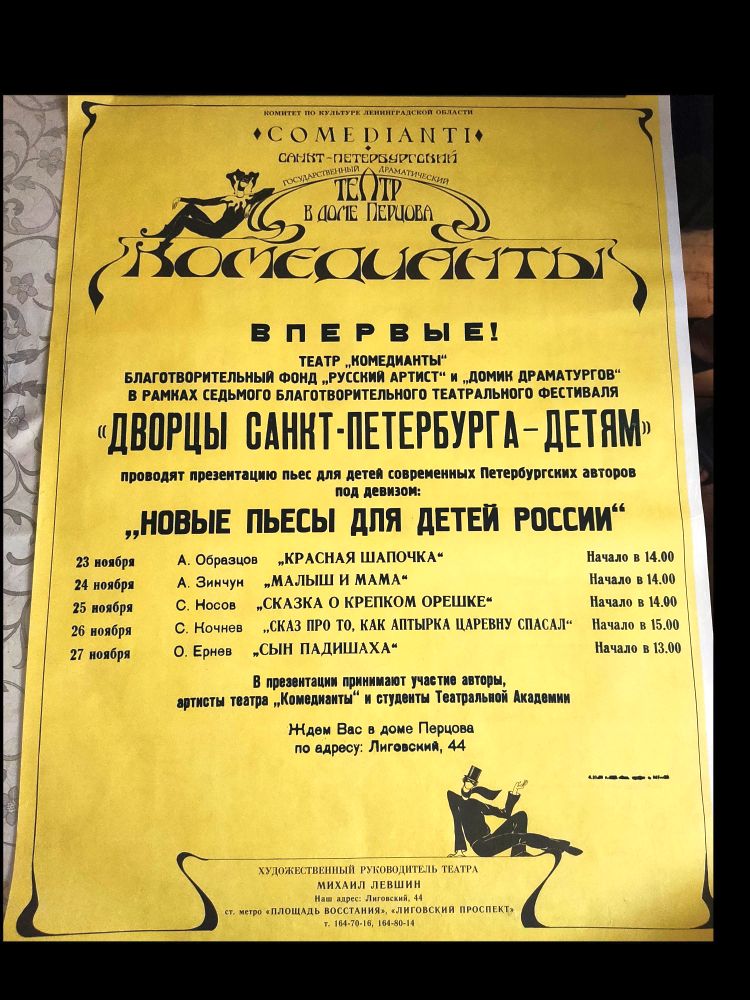

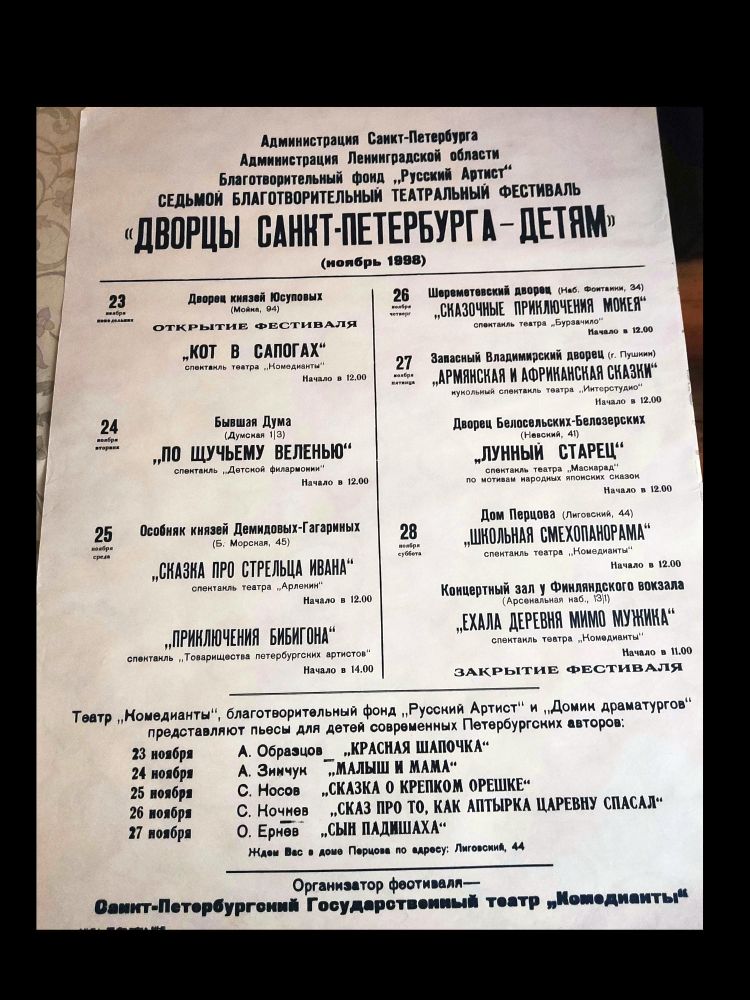

независимого объединения петербургских авторов Домик драматургов. Сборник получил название "Петербургские авторы конца тысячелетия". На предложение автора напечатать свежеиспеченное "Зеленое стеклышко" Александр Образцов, бывший в то время составителем сборника, заметил: "Мы задумываем мемориальный сборник, поэтому в нем должны быть только старые работы".

Слово "мемориальный" покоробило слух автора, ему послышалось в том кладбищенские нотки. Автор стал настаивать на публикации, Образцов уперся (видимо он, обычно панически боящийся конкурентов, уже тогда почувствовал в этой сказке какой-то потенциал). Автор продолжал настаивать. Дело шло к разрыву. Но сошлись на том, что автор все же опубликует пьесу, но под названием "31 декабря", которое предложил ему Образцов.

И работа над первым сборником работ нового объединения закипела. Все производственные вопросы легли на плечи автора "31 декабря": набор текстов, оригинал-макет книжки, корректура, работа с художником, поиск дешевой типографии, дешевой же бумаги на содержание и обложку и т. д. И плюс к тому восстановление полноценного, без купюр, текста повести Олега Ернева "Плата за перевоз", который к этому времени незадачливым

Ерневым был утрачен. Все это и стало вкладом автора "31 декабря" в "общий котел издания", составленный из денежных

средств, внесенных четырьмя членами "Домика": Игорем Шприцом, Натальей Бортко, Сергеем Носовым и Александром Образцовым - по 200$ каждый.

Когда список намеченных к публикации произведений был готов, на очередном собрании членов объединения Домик драматургов

Александр Образцов устроил скандал и вышел из "общего котла", забрав свой вклад. Но когда через месяц оригинал-макет сборника был сверстан, Образцов в него вернулся, понимая, что сборник запросто может выйти и без него. И вернул свою часть денежных средств. А уже в следующий сборник

(мы назвали его "Пьесы для небогатых театров") решила войти и

известный драматург Людмила Разумовская (встреча членов Домика драматургов происходила у нее в доме на Моховой улице).

Итак, сборник вышел, сказка "31 декабря" была в нем

опубликована, и начались мучения: только после публикации автор понял, сколь несовершенным оказался на деле его

замысел - ведь появившийся в печати текст - это совсем не тот текст, который авторы видят

на экране своих компьютеров! Он другой - со всеми ошибками и недостатками,

незамеченными авторами. И автор "31 декабря" засел за компьютер работать над сказкой дальше. Через некоторое время он нашел первую ошибку пьесы в характере главной героини Маши: в ее возрасте (13-14 лет) больше всего на свете девочек интересуют вопросы любви. Второй серьезной ошибкой был образ персонажа без пола и возраста Фрявы. Кроме прочего, к этому времени по телевизору прошел недавно отснятый в США фильм "День сурка", и автор понял, что со своей работой он трагически опаздывает к зрителю!

Приблизительно через год на городском фестивале представлений новых петербургских пьес "Действующие лица" (а проще сказать – театрализованных актерских читок), сказка была показана на Малой сцене "Балтийского дома" в постановке актера Леонида Кудряшова. Как всегда не обошлось без казуса: а именно за пятнадцать минут до представления Кудряшов заявил автору, что решил отказаться от всех придуманных мизансцен, которые до этого он отрепетировал с актерами, и читка пройдет в "концертном исполнении" - то есть, актеры будут сидеть на авансцене с текстами в руках!

Автор насторожился, загрустил. Впрочем, зря: даже недоделанный к тому времени текст произвел на зал (а он был полон) почти гипнотическое действие: полтора часа чтения без единого движения на сцене! Впрочем, одно движение все же было: в кульминации пьесы актеры дружно встали.

Читка была успешной, автор ликовал. Впрочем, преждевременно: ни одного представителя дирекции Балтийского дома в зале не появилось ни во время представления, ни после него.

Позже в одну из Новогодних ночей, выйдя в соседний двор, автор воочию увидел то, о чем он нафантазировал в своей сказке: посередине двора на детской площадке стояла огромная, украшенная игрушками и электрическими гирляндами новогодняя

ель вокруг которой кружили тяжело нетрезвые люди, одетые в обрывки маскарадных костюмов. Некоторые были в масках. Остальным масок можно было не надевать – так искажены были ночным новогодним освещением их страшные лица. Рядом, на врытой в землю скамейке, стояло несколько открытых бутылок водки и пара стаканов (без крошки закуски!) - подойти и выпить "на халяву" мог любой желающий. И подходили, и выпивали, и не закусывали, а ЗАНЮХИВАЛИ едкими

отгоревшими петардами. В воздухе висел и не выветривался из двора плотный дым от многочисленных хлопушек, ракет, петард, бенгальских огней и прочего, что беспрерывно продолжало взлетать, гореть и взрываться на детской площадке, буравя ночной воздух двора и взлетая к крышам близстоящих домов. Заправлял "весельем" огромный детина с сорванным голосом в пальто и накинутых на него обрывках

голубого плаща - кроме прочего, был он прочему-то

на коньках! В них-то, на коньках, он и кружил, гигантскими шагами, вокруг дворовой новогодней ёлки по перемешанному пополам с песком

снегу...

Зрелище, надо сказать, было явлено автору сильное и жуткое, и подействовало на него до такой степени, что, собравшись с мыслями, он решил в очередной раз (в который уже по счету?!) засесть за переделку своей сказки. К этому времени она начала вести себя как-то уж слишком самостоятельно, "не отпуская" автора ни в снах, ни в мыслях - то и дело едва не насильно возвращая его к работе над собой, отчего у автора временами возникало ощущение, что сказка эта писала себя сама - его руками. И ненадолго "отпустила" только тогда, когда автор делал очередной и, видимо, тоже не очень удачный вариант.

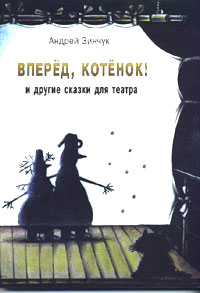

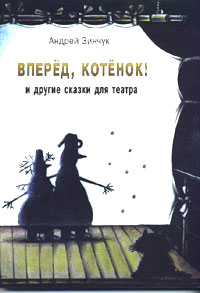

И автор закончил очередной вариант сказки и поторопился напечатать его в своем личном сборнике "Вперед, Котенок! и другие сказки для театра":

Денежные средства на это издание выделил московский друг автора

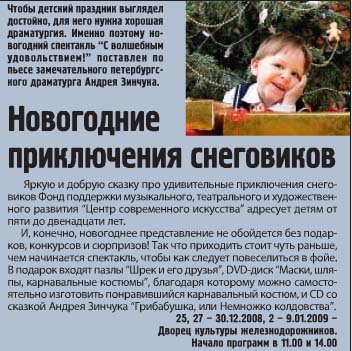

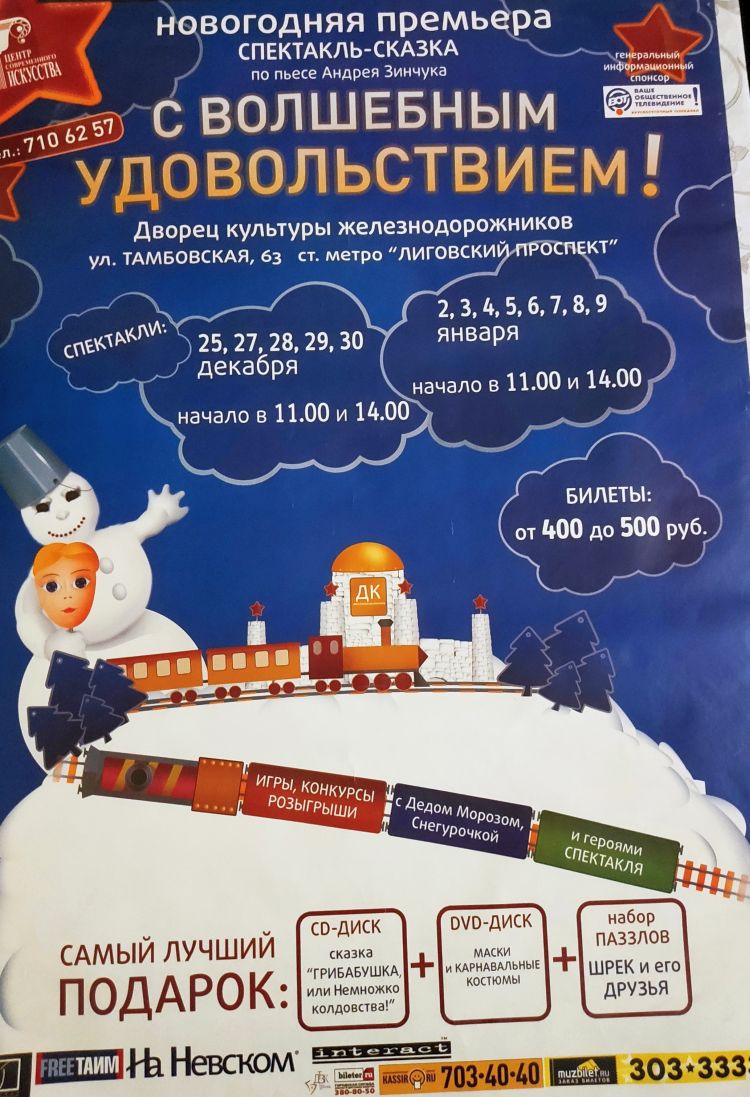

драматург Юрий Шпитальный. И сборник увидел свет. Шло время. Театры ставили сказку "Вперёд, Котёнок!", ставили "Малыша", ставили

небольшую сказку "С волшебным удовольствием!". Но именно по поводу этой новой, опубликованной в сборнике сказки

"31 декабря", мир продолжал молчать. У автора начало складываться ощущение, что именно ее, эту пьесу, ни в первом сборнике

"Ландскроны", ни на сайте Домика драматургов в электронной версии, ни в его личном сборнике так никто и не прочитал! И тогда он сделал еще одну попытку пробиться если и не к зрителям, то хотя бы к читателям: с немалыми трудами переделал сказку в повесть и напечатал в авторском же сборнике

"Очень". Петербургские сказки". И снова приготовился ждать.

Справедливости ради стоит заметить, что на "31 декабря" однажды все же положил робкий взгляд какой-то любительский театр - не то из Лодейного поля, не то еще из "откуда-то" издалека... Но потом идея эта умерла. Но сказка продолжала беспокоить автора своей незавершенностью.

И осенью 2003 года он вновь засел работать над ней (в который уже раз!) - переделывать вновь всплывшие ошибки: сообразив к этому времени, что, начиная с некоторого места, в сказке крутился "голый сюжет", почти оторвавшийся от первоначального замысла (приблизительно то же самое заметил и старый приятель автора замечательный актер Александр Иванович Романцов, внимательно прочитав сказку в больнице, где он неожиданно оказался). Нужно было попробовать использовать весь накопившийся к этому времени драматургический опыт

автора для того, чтобы попробовать справиться, наконец, с этой затянувшейся "бедой".

Сказка вновь сама себя переделывала: всю осень, всю зиму, всю весну и начало лета

2003 года. Автор наделал в ней кучу профессиональных ошибок и теперь их приходилось одну за другой исправлять. И

иногда мучительно. Так, только на исправление начала 2-го действия ушло около месяца - терпеливых размышлений о

"неполучившемся". Пока не пришла автору спасительная и простая мысль: попросту выкинуть начало второго действия и продолжить пьесу с его середины! (Бывает и так).

Потребовалось девять

(!) лет размышлений, два "предварительных" драматургических варианта, несколько промежуточных редакций, вариант прозаический и еще одна, окончательная и самая основательная редакция сказки для того, чтобы она, наконец, закончилась и отпустила "на волю" своего автора. В середине июля 2004 года 3-й и, хотелось бы надеяться, окончательный вариант пьесы-сказки "31 декабря" был закончен. По электронной почте, волнуясь, автор тут же отправил его своему старому приятелю

актеру Александру Романцову. Ответ того приятно автора удивил (сохранена орфография и синтаксис электронного оригинала):

Андрюша, я тебя поздравляю!

По-моему, это вторая твоя (из последних)очень цельная, законченная, глубокая и прелестная вместе вещь. А что до частностей, то я их тебе пришпилю сейчас же и кину. Читай. Думаю, ты согласишься...

Целую,

все еще невыездной Романцов.

- Я потрясена твоей переделкой, - сказала автору директор Российского института истории искусств, где в то время работал автор, театровед Татьяна Клявина. - Литература полностью переплавилась в драму. В финале, однако, чего-то не хватает. И я не очень поняла кто такие Воркис с Алибабой Викторовной.

Выходило, что и в самом деле автор что-то "нарыл" за почти десятилетие в этой своей новогодней истории. Во всяком

случае вполне удобоваримый, простой и дышащий непротиворечивой сказочной жизнью текст на основе непростой фантастической конструкции ему, похоже, все же удалось создать. И это было хорошо! Ибо ничего большего от этой старой работы и требовать, наверное, было нельзя. И оказалось, что как-то "по-новому" к этому времени (параллельно с этой) автором были написаны уже четыре других работы:

"Безымянный проспект" (1988 год),

"Дощечка через лужу" (2000 год),

"Мартышка"

(2000-2001 годы) и, может быть, в каком-то смысле и фантастическая пьеса

"Игра в DOOM" (1996 год).

И автор вновь сел доделывать сказку, потратив на это весь остаток лета 2004 года. А в самом начале осени вдруг нашедший автора по сети Интернет через 18 лет после окончания ВГИКа его сокурсник Сергей Сутулов заметил фактическую и очень глупую ошибку финала сказки: у школьников 1-го января начинаются каникулы! Сутулов этим

замечанием, фактически убив сказку на корню, не ведая того, подарил автору новую,

ослепительно яркую финальную точку, которую тот столько лет безуспешно искал и не мог найти. И затянувшийся без малого на 10 лет "роман" со сказкой, наконец,

завершился!

Пара недель ушла на то, чтобы по драматическому варианту скорректировать прозаический вариант, после чего последний был вкупе с другими сказками из сборника "Очень"

опубликован в сети Интернет на сайте "Сетевая литература" Георгия Жердева:

То, что автор оказался прав, столько лет мучаясь этой

с работой, подтвердили события начала 2005 года: президент и правительство устроили народу новогодние каникулы едва не в две недели. А по телевидению выступали врачи, сообщавшие, что больницы переполнены "перегулявшими". И не случайно, наверное, именно после этих, затянувшихся новогодних каникул, грянула первая из череды задуманных властями реформ - пенсионная!

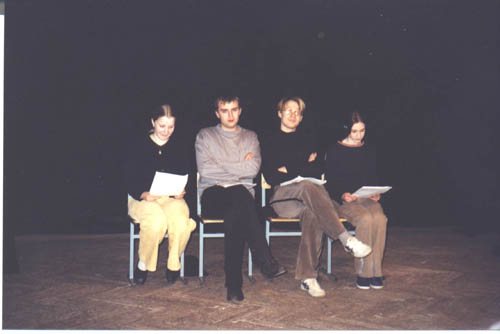

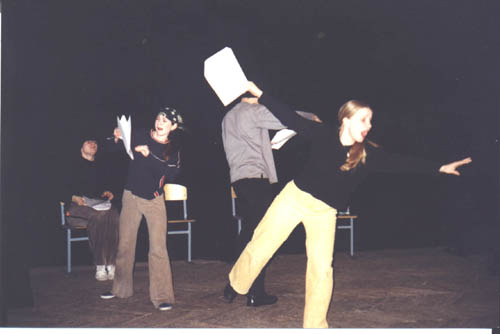

В начале 2006 года последний вариант "31 декабря" автор решил попробовать в читке

на 5-й Лаборатории театра кукол в Театральной Академии:

И попробовал 20 января 2006 года. Но не все получилось гладко: как-то странно "завалилось" начало пьесы, "провис" финал. Но в целом странный жанр "блестящей и ужасной" новогодней сказки студентам с помощью преподавателей Тамары и Александра Стависских воплотить на сцене все же удалось (и это фактически с одной репетиции!). А несколько мест этого "почти спектакля" выглядели просто блестяще! (Как позже выяснилось, на прогон пьесы целиком не хватило нескольких часов). На эту,

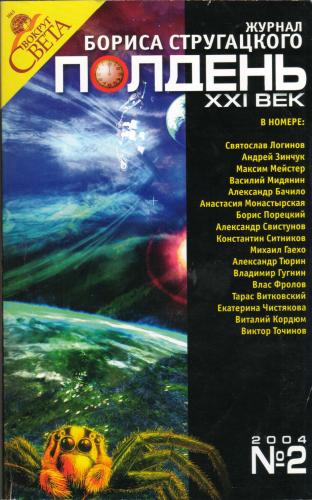

5-ю, Лабораторию театра кукол удалось собрать очень представительную аудиторию. Кроме "штатных" студентов и преподавателей Академии за три дня в зале побывали: народный артист России Андрей Толубеев, директор Российского института истории искусств Татьяна Клявина, проректор СПбГАТИ Анатолий Кулиш, декан Театроведческого факультета Елена Третьякова, ведущий специалист Санкт-Петербургского отделения СТД Галина Клих, замечательный издатель Павел Дмитриев, театральный критик Елена Гарфункель, известный фольклорист Анна Федоровна Некрылова, протоиерей отец Борис (Безменов), художественный руководитель ТЮТа Евгений Сазонов, композитор Сергей Сушко, "компьютерщики" Петр Соболев и Тимур Ташпулатов, заслуженные артисты России Сергей Лосев и Борис Смолкин, режиссеры Лев Стукалов и Тамара Шмакова, художник Марк Борнштейн и заслуженная артистка России Валентина Ширяева, писатель-фантаст Станислав Логинов и много других. На закрытии Лаборатории голос сверху шепнул автору, что такой представительной аудиторией они, может быть, собрались в единственный и, может

быть, в последний раз. Эту мысль автор не преминул поведать залу вслух, добавив от себя про "звездный час"

Лаборатории.

Позже автор решил включить "31 декабря" в сборник материалов Лаборатории театра кукол. Прочитав сказку, известный фольклорист Анна Федоровна Некрылова написала следующие замечания:

"Думаю, неплохо бы дать пролог – откуда взялась идея Вечного праздника. Можно ничего не объяснять, но вдруг девочка сказала, что ей все надоело - школа и пр. и хорошо бы всегда жить 31 декабря.

Непонятно почему девочка Маша закамуфлировалась под Деда Мороза.

Почему, когда кончается этот прекрасный праздник, надо опять возвращаться в школу? Сколько длится вечность – день, два? 31 декабря и 1 января или 30 и 31 декабря?

Но ведь уже каникулы. Значит, школы уже нет.

Туда же – почему Фрява должна ходить в школу?

Или – у нее каждый день гости?

Почему именно Маше приходится решать трудную, тяжелую моральную задачу – пустить ли в ход Стеклышко? Это логично, если она виновата в остановке и поняла свою неправоту. Почему Кащей вдруг отдает ей стеклышко, ему надоел эксперимент? Или он – добрый волшебник – притворился Кащеем?

На стр. 22 выясняется, что ...дцать лет назад, осенью, Хозяин решил создать "этот отмороженный мир" – почему? Зачем? Какую роль сыграли тут Маша с бабушкой, Помогай и др.?"

Было похоже на то, что А. Ф. Некрылова сказку не поняла, хотя - по ее признанию - прочитала ее дважды.

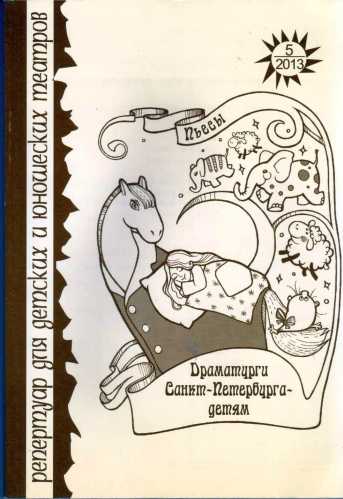

В феврале 2007 года макет сборника материалов Лаборатории театра кукол (вместе с макетом Сборника пьес для детей) был готов и вскоре в виде "перевертыша" ("Двойного альбома", - как мы его тут же и начали называть)

книжка вышла в печати:

А потом сборник появился и в Интернете:

Материалы Лаборатории театра кукол

Сборник пьес для детей

Перечитав в апреле того же года еще раз свою "мучительную" сказку, автор вдруг понял... Впрочем, совсем даже не вдруг: в двух городах России - в Санкт-Петербурге и в Москве - прошли "Марши несогласных"... И автор понял, что написал он сказку не о прошлом (как говорил ему его товарищ актер Александр Романцов), и даже не о настоящем - автор написал ее О БУДУЩЕМ своей страны!

А в апреле 2008 года сказка "31 декабря" была

поставлена

в воспитательной колонии Кемеровской области. Как было написано на сайте,

"Мальчишки из ЛВК поставили пьесу - сказку Андрея Зинчука «31 декабря».

Весной 2009 года появилась идея: попробовать "начитать" прозаический вариант сказки "31 декабря" в звукостудии библиотеки слепых (там в прошлом появилась идея попробовать для слепых сделать запись по снятому фильму - что-то подобное руководство библиотеки подсмотрело в свое время во Франции). А повесть "31 декабря" была написана как запись ПО НЕ

СНЯТОМУ ФИЛЬМУ (такая странная и в каком-то смысле даже отчаянная идея пришла в свое время автору в голову). И для этой работы он решил пригласить человека, который сочетал в себе и режиссера, и актера, как говорится, "в одном флаконе"

- Маркова Владимира Петровича. Автор передал ему экземпляр повести и через несколько дней помчался к нему домой на Литейный проспект для разговора. Но с Марковым получился если и не облом, то почти облом: проблематику "31 декабря" тот сравнил едва ли не с "Гамлетовской" - во всяком случае, в части "Кащеева царства" - тут гениальный

В. П. Марков понял и разобрал все: и вечный праздник, и "нефтяную иглу", и, главное, про то, что оно, это царство, обязательно должно быть разрушено. И назвал автора "любимым драматургом". Но начитывать сказку в качестве актера для библиотеки слепых категорически отказался, потому что... хотел бы ее поставить аж на 8 (!) голосов. Видимо сказка

а сильно зацепила. Но в библиотеке слепых финансовых средств для такого масштабного Проекта, конечно,

бы не нашлось. Поэтому возникла пауза...

Которая закончилась тогда, когда к этому Проекту подключился Александр Стависский - актер и педагог факультета театра кукол СПбГАТИ, который несколько лет назад сделал по этой сказке

отличную театрализованную читку на

5-й Лаборатории театра кукол.

А через несколько дней сказка

"31 декабря" попала к известному Санкт-Петербургскому режиссеру Юрию (Георгию) Васильеву, который ее хвалил и, приступая к ее чтению, не ожидал, что от сказки он "может получить столько", и что она очень "плотно написана". По его мнению, "31 декабря", будучи поставленной в театре, могла бы идти лет десять... Он решил ее предложить в Санкт-Петербургский ТЮЗ Адольфу Шапиро - художественному руководителю этого театра. Но опять не сложилось.

Обновленный вариант сказки был опубликован во втором издании сборника

"Сказок для театра" (исправленном и дополненном):

И вместе с другими "подправленными" сказками

появился в Интернете.

В конце сентября 2012-го года "31 декабря, сказка для повзрослевших детей" (запись по неснятому фильму) вышла в виде аудиокниги в Санкт-Петербургской Государственной библиотеке слепых в исполнении автора (самое начало) и актера А. Загороднюка с обложкой Лили Жамалетдиновой

(оказавшейся избыточной иллюстрацией в оформлении полиграфического сборника

"Материалы Лаборатории театра кукол"):

А в 2021 году сказка "31 декабря"

вышла в виде аудиониги и на студии "Интеракт":

"НЕ УЗНАЛ!.."

(1982 - 1985 - 2013 г. г.)

текст пьесы

Комедия "Не узнал!.." была написана в 1982-м году (это был ее первый, черновой вариант, автор тогда учился на 2-м курсе Сценарном отделении Сценарно-киноведческого факультета ВГИКа) по просьбе режиссера

В. П. Маркова и несколько раз - а если быть точным, то четыре (!) - превращалась из двухактной пьесы в одноактную и наоборот. И также как и

"История маленькой любви" была представлена в театре "Эксперимент" на Малой его сцене в виде театрализованной читки в 1992 году под названием "Страх - это мягкое оружие" (режиссер Владимир Фунтусов).

А в 1994 году по сокращенному варианту этой пьесы был поставлен удачный студенческий спектакль на 1-м курсе режиссеров Института культуры им. Крупской (курс

В. П. Маркова) вместе с одноактной пьесой Александра Вампилова "Случай с метранпажем" (режиссер обеих работ В. Бодэрэу). Удачный до такой степени, что Маша Куренная, хороший поэт и один из лучших российских переводчиков

(она перевела с английского языка на русский язык гигантскую по объему "Клариссу" Ричардсона), побывавшая на этом спектакле вместе с автором, заметила: "Ну, Андрей Михайлович, вы обыграли самого Вампилова!"

Трудно сказать "обыграл" Вампилова автор или нет, но спектакль этот в самом деле получился у его создателей замечательным!

В 2002 году очередной вариант пьесы был включен в

авторский сборник комедий "История маленькой любви", подготовленный к изданию в Российском институте истории искусств (в то время сборник так и не увидел свет). Но после удачной переделки "31 декабря" летом 2004 года автор решил применить и к этой комедии найденную в последних переделках пьес "технологию". Но в этот год как следует поработать над пьесой ему не удалось и переделка отложилась до осени 2005 года, а потом и дальше.

Летом 2013-го года комедия (теперь уже под названием "Не узнал!..") была, наконец, закончена. Таким образом, если считать с 1982-го года, на работу с ней ушло у автора более тридцати (!) лет. Почему же так мучительно долго? И почему эта работа не умерла в "столе" автора, как умерли до этого, так и не родившись, многие другие начатые и оставленные работы? Трудно сказать. Скорее всего потому, что что-то найденное в ней не давало автору покоя и настоятельно требовало воплощения.

Закончив комедию уже на "автопилоте" (но не осилив до конца одного в ней важного монолога и ничего в ней уже не понимая - более чем за тридцать лет притупляются любые, даже самые острые чувства), автор послал ее своему бывшему сокурснику по ВГИКу Вячеславу Лобачеву. И тот незамедлительно ответил так:

Андрюша!

Блеск! Ирония и сквозной юмор! Ни грамма пошлости. Взгляд на себя из прошлого. Должно пойти. Настоящие комедии - на перечет.

Как здесь не вспомнить Клячкина:

"Ах, гостиница моя, ах, гостиница...

Все знакомо и обитаемо, герои говорят своим языком, хотя. возможно, могли бы и похлеще.

Единственная цеплялка - монолог о "пневматиках". Мне кажется, что он должен быть таким же насыщенным, но покороче.

А так - Удачи!

Славка

Первыми реакциями на новый вариант комедии были:

- московский режиссер и чиновник Алла Зорина или не поняла пьесу, или пьеса ей не понравилась.

- режиссер ангарского любительского театра "Факел" и директор фестиваля "Сибирская рампа" написал автору:

Андрей Михайлович, пьесу прочитал.... Ошарашен! Читаю второй раз!

Успехов!

С уважением А. Кононов

Оставалось ждать. Снова ждать! Сколько этих ожиданий уже было и сколько их еще будет впереди в жизни (но все-таки в жизни!) автора?!!

В октябре 2014 года вышел сборник "Безымянный проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга), где среди прочих пьес была напечатана и комедия "Не узнал!..".

"ОДНАЖДЫ" (1980 - 2000 г. г.),

(текст пьесы)

Комедия "Однажды" самая загадочная (и, прежде всего, для самого автора) из его пьес - как-то постепенно и незаметно выросла из

одноактовки "Окно", в свою очередь возникшей на основе рассказа "Сентиментальный мужчина", и писалась, по меньшей мере, лет... двадцать. То есть, каждый год на несколько месяцев автор отрывался от всех работ и садился за пишущую машинку - ведь раньше работали на пишущих машинках, а не на компьютерах - чтобы настучать на ней несколько абзацев, а иногда и только строк этой странной пьесы. После чего работа неизменно умирала и откладывалась до следующего года. Зачем-то (теперь даже уже и не вспомнить зачем) несколько раз менялись имена действующих лиц: первоначальный Виктор со временем превратился в Евгения, Тамара - в Ларису, Аркадий Петрович - из работника ЗАГСа в Неукова - человека без определенных занятий и престарелого подкидыша. А пьеса все писалась и писалась и, казалось, этому не будет конца! Пока Однажды, проходя длиннющей московской улицей на занятия в старое общежитие, автор (а он тогда учился на 2-м курсе Сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, Сценарное отделение) внезапно не увидел ее целиком: казалось бы ни с того, ни с сего комедия вдруг вспыхнула на мгновение перед ним в воздухе: небывалая и загадочная, ослепительная буквально до приступа счастья и при этом совершенно нелепая - и медленно погасла, истончилась. Это было как взрыв, после которого оторопевший от вдруг

ему явившегося автор, не сумев на улице толком ничего записать, долгие годы слово за словом, эпизод за эпизодом, полз, пользуясь гриновской терминологией, "на этот странный зов", пытаясь хотя бы частично восстановить увиденное. Окончательно же сформировалась "Однажды" на семинаре в Рузе, году в 1995 после очередного, на этот раз сильнейшего, приступа отчаяния неписания.

Нужно признаться, что первые дни в Рузе автор просто отсыпался. И делал это так, как, по слухам, отсыпаются смертельно уставшие люди: беспробудно, несколько суток подряд, зарывшись с головой в подушки и одеяла (в номере было очень холодно, чуть больше ноля градусов, так как по причине набиравшей обороты перестройки в кочегарке Дома творчества СТД РФ кончился соляр) и просыпался только по физиологическим причинам: еда, питье и то же самое, но наоборот. От такого страшного сна лицо автора опухло до такой степени, что все чаще он начинал слышать от коллег по семинары осторожные вопросы в свой адрес: "ты что там, пьешь?" А он спал. Просто спал. Набираясь сил перед "решительным" броском в литературу. Пока, наконец, не проснулся...

И тогда ему вдруг стало ясно, что

его главный герой Неуков не должен говорить. Буквально ни одного слова (все долгие двадцать лет автор пытался заставить его это делать, и это у автора не получилось - слова персонажа звучали бесконечно фальшиво, из-за чего, видимо, пьеса и не шла все эти самые долгие двадцать лет!). Потрясение неожиданной находкой было так сильно, что кроме беззвучных дурацких плясок по маленькому одноместному номеру спящего ночного корпуса Дома творчества оно выразилось в том, что после чернового наброска финала "Однажды"... Автор тут же кинулся писать новую пьесу (это была сказка "31 декабря") и даже сходу набросал почти начисто едва не половину первого действия (а позже выяснилось, что этот текст так и остался лучшим из того, что удалось сделать в этой пьесе), но изнемог, сдался. И, оставив

семинар, сбежал домой - продолжать работу над комедией "Однажды".

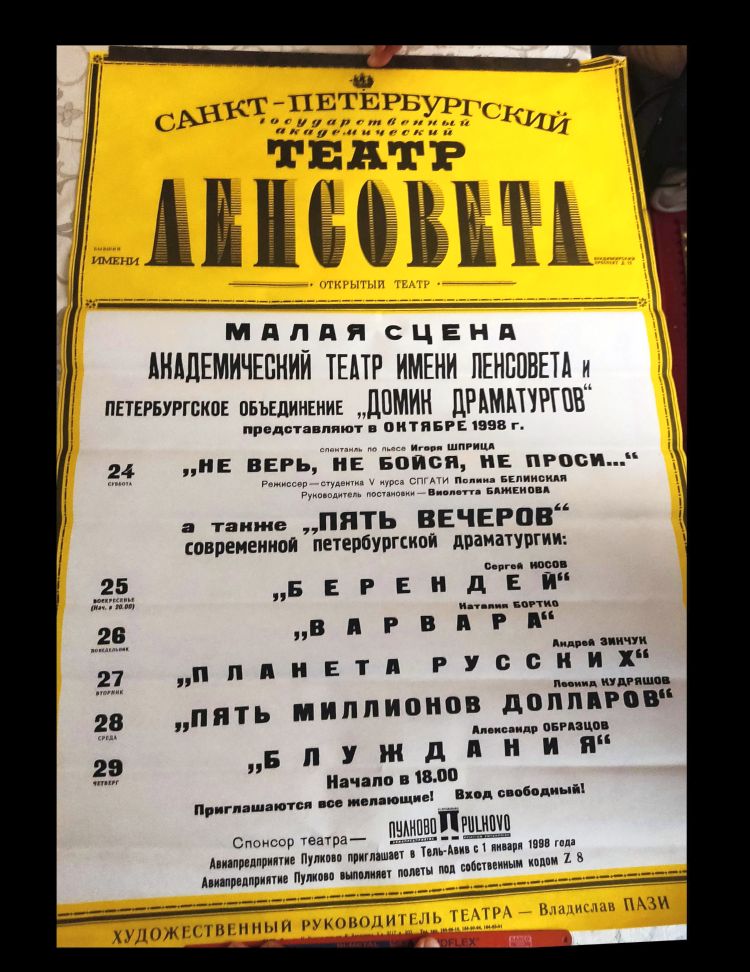

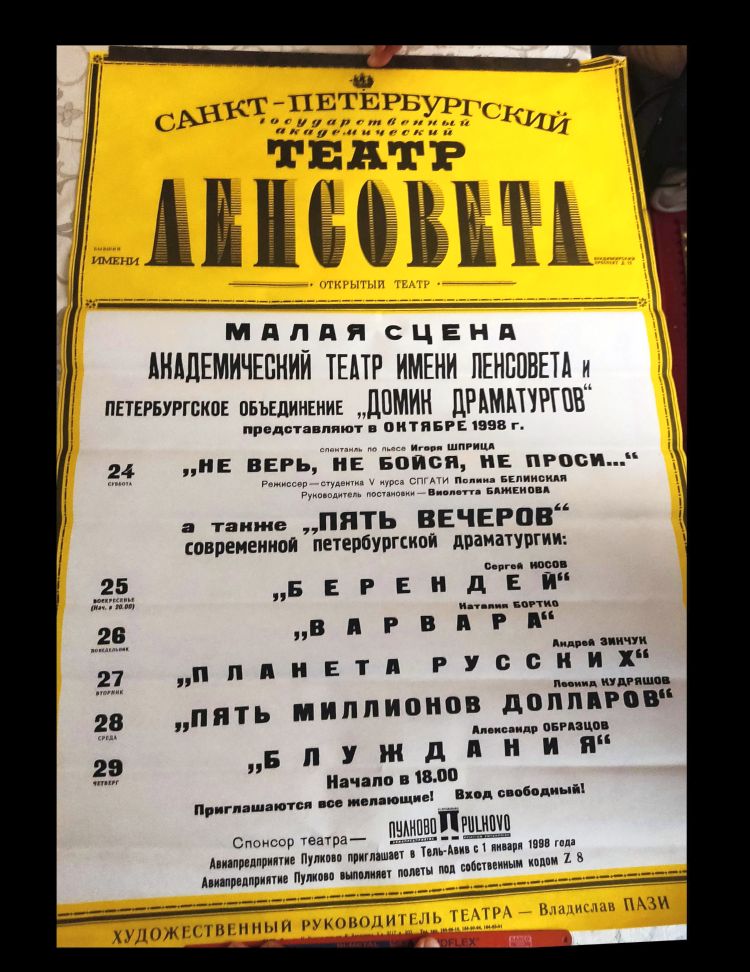

Прошло еще несколько лет и, наконец, к октябрю 1998 года черновик комедии был готов. Автор отнес его в

Академческий театр им. Ленсовета, где при помощи режиссера Олега Левакова и замечательных актеров этого театра состоялась ее актерская читка на Малой сцене (под названием

"Планета русских"):

Разумеется, репетиции читки предшествовал трудный разговор с режиссером: часа два, если не больше, автор по просьбе последнего излагал свой замысел спектакля - говорил и про миф, и про то, как в нем живут и вязнут люди, и как им от этого невыносимо тошно. Говорил много

и, как мог, убедительно. Но под конец монолога, заглянув поглубже в глаза режиссера, вдруг с ужасом понял, что тот не понимал ничего! И тогда же с отчаяния автор придумал на ходу такой образ: "понимаешь, это ведь как маленький снежок, который персонажи катают по снегу

друг другу до тех пор, пока тот не превращается в огромный снежный ком, готовый раздавить их самих". Режиссер засветился глазами, закивал и заулыбался: он все понял. Причем, как выяснилось вскоре, гораздо лучше автора!

И вновь не обошлось без казуса: на репетиции все было отлично: и сквозное действие, и состояние актеров (некоторые из них - а именно Александр Шевелев - показывали автору "большой палец", что, как известно, является признаком хорошо сделанной работы), и - а это, пожалуй, тут было самым главным - те очень странные и не до конца понятные даже самому автору места, которые были уловлены им на пределе слуха и вписаны в текст - даже они выглядели вполне прилично, а те, которые почему-то вызывали сомнение, на сцене заметно "шатались". От всего этого автор ушел из театра домой совершенно счастливым - пешком, через весь город, под холодным дождем (впрочем, почти его не замечая). Но через пару дней на зрителях все увиденное им накануне как-то странно "раскисло"... А после представления выяснилось, что молоденькая осветительница театра попросту... проспала начало представления, и первые 20 минут растерявшиеся актеры играли при дежурном свете.

Чего только не бывает в жизни! И все-таки эту актерскую "читку" автор считает очень удачной и одной из самых главных в своей жизни. Огромное спасибо "Лелику" Левакову и труппе театра за то, что они помогли реализовать на сцене то, что автор и сам не до конца понимал!

В большую бочку меда, разумеется, тут же была добавлена порция прямо противоположной субстанции, которую на этот раз подсуропил автору его коллега по перу драматург Олег Ернев: после представления комедии он звонил актеру Леониду Кудряшову (в то время руководителю фестиваля театрализованных читок "Действующие лица") с требованием... запретить автору читать комедии в городских театрах! Вот так: ни мало и не много - запретить читать пьесы! Такого, кажется, и коммунисты не могли себе позволить - ставить пьесы запрещали, а вот читать их на труппе, пожалуй, все же запретить не решались. О, великий, могучий и свободный (от всех предрассудков) русский (и не совсем русский) народ!

За кулисами театра заговорили и о полноценной постановке этой комедии на Большой сцене

Академического театра им. Ленсовета. Но не сложилось.

Позже "Однажды" уже в составе других комедий

в распечатанном на принтере сборнике "История маленькой любви" понравилась Юрию (Георгию) Васильеву - модному в те времена петербургскому режиссеру. По его словам над ней он хохотал ночью в постели и даже рекомендовал ее к постановке в один из театров необозримой российской провинции.

Приглянулась "Однажды" и московскому актеру и режиссеру Павлу Маркину и он решил предложить ее к постановке в МХАТ Олегу Табакову. А кроме того комедия была представлена "на суд" культовому московскому режиссеру Петру Фоменко. И, по его словам, тоже ему понравилась. После чего автор приготовился ждать ее постановки в каком-нибудь театре. И размышлять над дальнейшим возможным ходом событий - ведь до этого времени свою странную комедию так широко он еще не показывал. И вновь думать над этой самой загадочной своей работой. (Видимо, произведения все-таки живут по своим собственным законам, отличным от законов жизни его авторов!). По похожему поводу академик Щерба когда-то придумал фразу про знаменитую "глокую куздру", продемонстрировав, что наш язык подчиняется не законам логики и смысла, а своим собственным законам. Видимо, то же самое происходит и с поступками людей: подчас они несут какой-то внутренний смысл и, несмотря на то, что, в отдельности взятые, могут выглядеть нелепо, тем не менее, укладываясь в общую историю, приобретают какой-то метафизический смысл. Или, проще говоря: действие на сцене (а может быть и в жизни) подчиняется не логике и здравому смыслу, а каким-то другим законам. (Хорошо бы все-таки выяснить - каким именно?). Именно так и прозвучала комедия "Однажды" на Малой сцене

Академического театра им. Ленсовета.

Позже попала комедия и к московскому режиссеру Петру Кротенко.

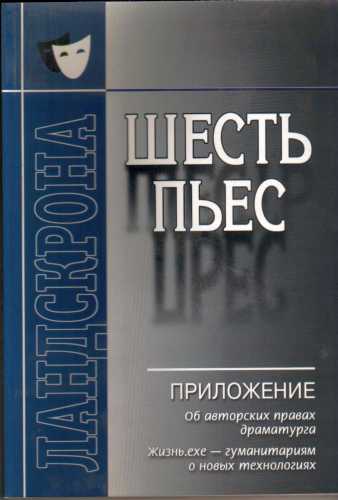

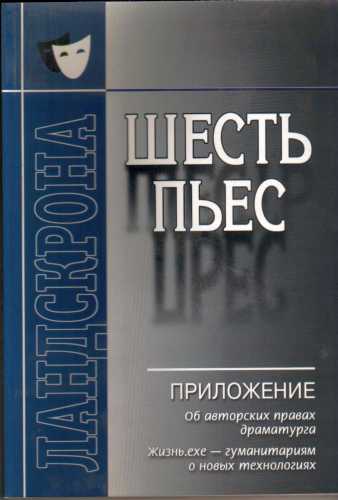

Появилась идея напечатать ее в очередном выпуске альманаха "Ландскрона". Но опять возникли сложности: после реорганизации Министерства культуры Федеральное Агентство по культуре и кинематографии долго не могло придти в себя и перечислить деньги, уже заложенные в бюджет, на сборник. Но потом все-таки перечислило и пьеса вошла в сборнике

"Шесть пьес".

А на том перекрестке в Москве на Сельскохозяйственной улице перед железнодорожной насыпью, где много-много лет назад

явилась автору его комедия "Однажды", весной 2004 года автор побывал: обыкновенный и, скорее, даже невеселый квартал в новостройках рядом с насыпью и мостом над Яузой, по которой ходят трамваи… Квартал, в котором, кроме очень скучных бытовых событий и происходить-то ничего, наверное, не могло! Но ведь произошло! Произошло оно когда-то!

В начале 2005 года для нового, уже 9-го, сборника "Ландскроны" автор решил свою комедию подновить, подверстав ее под еще живого Ельцина... Или кого-то другого, тоже еще живого, но с душой (или душком) покойника, возможно,

из следующих "глуповских" управителей. И летом того же года макет 9-й "Ландскроны", включавший "Однажды", был готов. В ночь с 2-го на 3-го июля 2005 года злополучная комедия увидела свет в сети Интернет. А немного позже и в полиграфическом виде:

Что будет с ней дальше? Это одному Богу известно!..

Зимой 2005 года на факультете театра кукол, к началу 5-й Лаборатории (при Санкт-Петербургской Государственной Академии театрального искусства) заскочил на несколько минут

Владимир Петрович Марков и сказал автору буквально следующее: "Я прочитал вашу гениальную комедию. Если бы она была написана языком 19-го века, я бы поставил ее на своем курсе, а так ее никто никогда и нигде не поставит." И добавил что-то о том, что страна наша по-видимому обречена на приведение к власти идиотов. Или что-то в этом роде (он вычитал это из комедии).

В октябре 2014 года вышел сборник "Безымянный проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга), где среди прочих пьес была напечатана и комедия "Однажды":

"МАРТЫШКА"

(2001 - 2002 г. г.)

текст пьесы

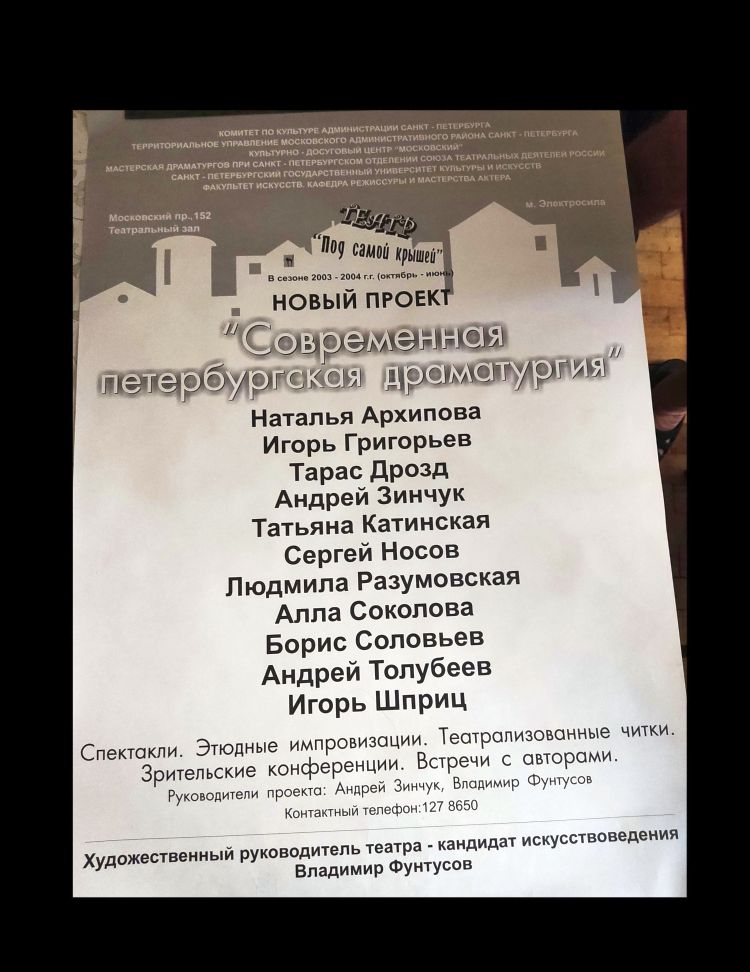

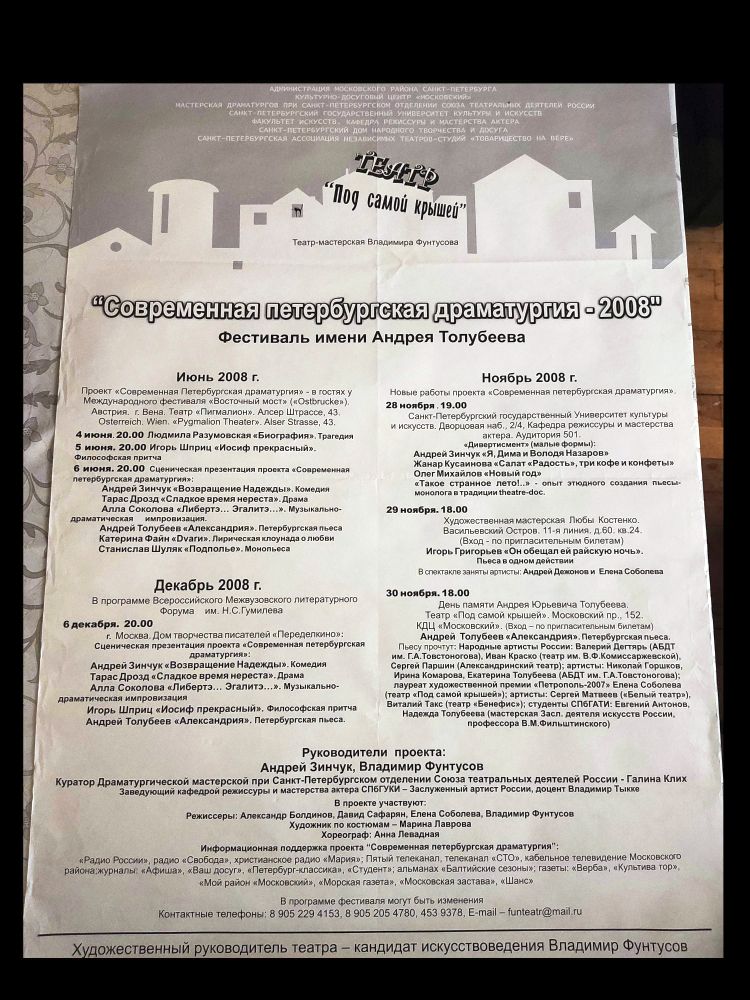

На этот раз необходимость написать пьесу возникла не в голове у автора, а в голове у его знакомого режиссера Натальи Архиповой, которую некая московская компания во главе с Ириной Понаровской, известной эстрадной певицей, попросила найти пьесу на двух актрис.

Поначалу от этой работы автор всеми силами открещивался, предвидя сложности, с которыми предстояло столкнуться любому, отчаявшемуся на этот труд. Тогда для выполнения проекта был привлечен Юрий Шестакович - "широко известный в узких кругах" в основном по небольшим юмористическим рассказам. Через некоторое время (потраченное Шестаковичем на написание пары не очень удачных заявок) решено было работать вдвоем. Вернее, придумывать схему и коллизии должен был автор, а Шестакович "обтягивать" его фантазии более или менее достоверной жизненной фактурой. Но из этого ничего не вышло - через некоторое время Шестакович наотрез отказался от продолжения работы, мотивируя это тем, что не видит возможности писать по сюжетной схеме, предложенной автором (как позже оказалось, наверное, единственно возможной в этом случае).

Собственно, схемы и не было: была заявлена исходная ситуация, в которой в прошлом великая актриса, ныне доживающая свой век в Доме ветеранов сцены, встречается со своей молодой ипостасью. Пожалуй, и все. Заявка была отвезена в Москву

Ирине Понаровской, от которой удалось получить кислое согласие на ее реализацию. И через некоторое время начался кошмар работы над пьесой - вместе с написанием заявки (то есть, придумыванием коллизии) это заняло у автора больше двух лет.

Для этого непосредственно перед началом работы автор перечитал солженицынский "Архипелаг ГУЛАГ" с единственной целью - хотя бы за время работы над пьесой не забывать о том, что такое настоящие трудности и проблемы. И - несколько месяцев напряженнейшего и кропотливейшего труда над черновиком. В результате которого автор заработал нервное истощение. И после этого полтора года бесконечных переделок... Никогда до этого случая

автор не встречался с материалом подобной, почти непреодолимой сложности. Это "испанский сапог драматургии!" - единодушно решили они с режиссером. Надо отметить, что черновик пьесы и режиссеру и заказчику понравился. Причем, заказчику до степени готовности выплатить за него автору небольшой аванс. Автора же вышедший из-под его рук черновик раздражал до чрезвычайности своей "несделанностью" и фальшью. Однако через пару месяцев, отдохнув и выспавшись, он не без отвращения сел над ним корпеть дальше (другого слова тут, пожалуй, не подобрать). И в результате поборол этот труднейший материал.

Но в Мооскве на сдаче почти готовой пьесы заказчику автор "провалился". То есть, пьеса в его устном исполнении заказчику не понравилась. Тут же в Москву помчалась режиссер Наталья Архипова, заказавшая пьесу (поехала, надо сказать в тяжелейшем физическом состоянии после только что перенесенной желтухи) и "отстояла" материал. Причем отстояла до такой степени, что Ирина Понаровская совершенно в него влюбилась и некоторое время даже не расставалась с пьесой. Тогда же было решено, что спектакль во что бы то ни стало должен быть показан в ноябре 2001 года (режиссер провела в Москве несколько репетиций).

Параллельно с этим автор был приглашен на семинар современной драматургии в "Березовую рощу", где "Мартышка" в его опять же устном исполнении понравилась участникам семинара (драматургам, актерам и режиссерам) и не понравилась начальству (в частности, известному московскому критику Римме Кречетовой). Следует добавить, что поначалу не понравилась пьеса и педагогу и режиссеру

Владимиру Петровичу Маркову. А это было для автора уже много хуже отношения к пьесе Риммы Кречетовой!

Было решено искать художника для будущего спектакля. Московская компания остановила свой выбор на Михаиле Шемякине - может быть, и не на самом подходящим именно для данного случая, но, вне всяких сомнений, самом "культовом" художнике перестроечной России. На встречу с ним одна из актрис - а именно Мария Жукова - приехала в Санкт-Петербург. Но к Шемякину их с режиссером не подпустили. И все же знаменитому художнику был передан экземпляр окончательного варианта пьесы, и тот отбыл с ним в Баден-Баден. И на этом все затихло. Соображений у автора с режиссером по этому поводу было несколько: толи заказчица решила вдруг отказаться от работы, толи она задумала неизвестного Петербургского режиссера поменять на одного из известных московских. Был и еще один вариант, о котором не очень хотелось думать: пьеса могла просто не понравиться художнику Шемякину!

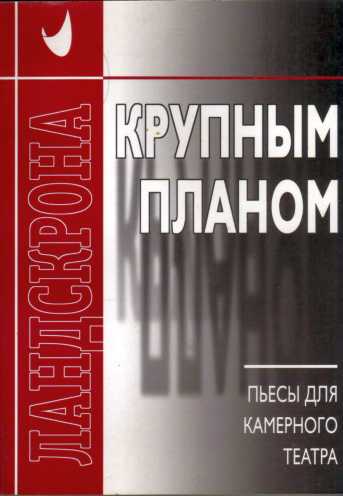

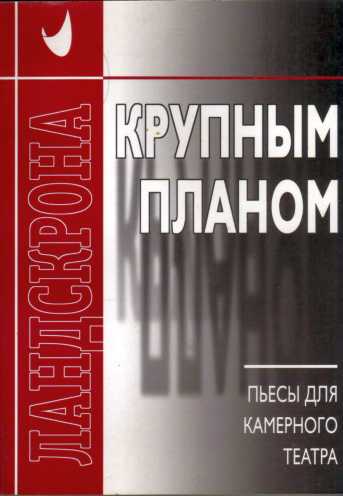

Автор хотел напечатать "Мартышку" в альманахе "Ландскрона" в сборнике "Крупным планом" (пьесы для камерного театра), но режиссер предупредила автора о том, что после ее поездки в Москву заказчики до такой степени посчитали пьесу своей (даже не выплатив автору причитавшегося ему к этому времени гонорара), что ни о какой публикации не хотели и слышать. Несмотря на то, что "Мартышку" к этому времени уже просили многие из тех, кто знали ее по черновикам и семинарам, постановка была перенесена на начало 2002 года.

Но под давлением автора в "Ландскроне" "Мартышка" все-таки была напечатана:

Но на просторах Интернета

появилась лишь ее

небольшая

аннотация

- ведь воруют в Сети много и постоянно.

А в мае того же года, когда автор на 3 дня отбыл в Финляндию, в квартире у него прозвенел телефонный звонок: звонили от Шемякина, просили забрать из гостиницы "Матисов уголок" пакет - как выяснилось, экземпляр "Мартышки" - тот самый, Баден-Баденовский. И больше ничего -

ни слова, ни строчки.

И опять неприятные раздумья: отказ от работы? Просто вежливость? В данном случае оказалась просто вежливость.

А в Москве "Мартышка" "пошла по рукам": Инне Чуриковой она просто не понравилась, о чем актриса даже обещала написать автору письмо, но так и не написала. (Автор с режиссером решили, что это произошло в основном по причине возраста и состояния героини пьесы). Не понравилась она и Татьяне Лавровой из МХАТа, все же согласившейся - надо отдать ей должное - участвовать в этом проекте. Зато понравилась (по ее словам) А. Б. Фрейндлих - на взгляд автора лучшей актрисе современной России. Правда, вести переговоры о работе в текущем сезоне она отказалась. Решено было подумать о сезоне следующего года.

Понравилась "Мартышка" и профессору университета из города Exeter (Англия) Katharin Hodgson, и она решила перевести пьесу на английский язык. И на этом история "Мартышки" замерла.

Летом 2002 года в санатории театральных деятелей "Молодежный" под Зеленогорском на семинаре современной драматургии под руководством Валентины Федоровой автор вдруг столкнулся с почти клоном "Мартышки" пера Александра Образцова. Образцов так боялся, что его заподозрят в плагиате, что напросился читать свой текст первым. И очень собравшимся понравился. Автор же, вынужденный читать "Мартышку" после Образцова, едва не провалился: его "освистала" провинция и довольно вяло поддержали москвичи и петербуржцы. После чего Образцов пульнул в автора с дорожки санатория полный злобы, зависти и торжества (причем, это все одновременно) взгляд. Автор же только посмеялся: по всему выходило, что один из лучших современных авторов Петербурга Александр Образцов начинал с него списывать, торопливо "заглядывая к нему через плечо" (как до этого списал у автора уникальную идею написания петербургских сказок его коллега Олег Ернев).

Совершенно неожиданно в судьбу пьесы вмешался народный артист России Андрей Толубеев (до того представивший автора Алисе Фрейндлих). На этот раз он решил "свести" его с Рудольфом Фурмановым, известным антрепренером. Идея Толубеева заключалась в том, чтобы "подключить" к "Мартышке" кроме Алисы Фрейндлих и

ее дочь Варвару, и в этом составе выпустить спектакль на сцене Антрепризы им. Андрея Миронова. В разговоре Фурманова с Фрейндлих неожиданно выяснилось, что последняя "Мартышку"... попросту не читала!

Попала пьеса и в руки заслуженной "БДТешной" актрисе Татьяне Тарасовой. Она сразу же захотела в ней сыграть, а на роль девушки предложила свою ученицу Аню Дзигало, и даже придумала как найти средства на спектакль – их мог дать отец Ани, владелец сети магазинов. Но фотография Дзигало, висящая в фойе БДТ, "не подошла" режиссеру.

Попала пьеса и в руки актрисы Татьяны Григорьевой из Молодежного театра. И та сразу же захотела сыграть роль Примадонны. И тут же нашла для этого продюсера... А когда и с этим развалилось, снова возникла кандидатура Фрейндлих. (В эту ночь Алиса Бруновна даже приснилась автору). Как выяснилось, в "московском списке" приоритетов на финансирование постановки Алиса Фрейндлих была последней. Но Фрейндлих в разговоре с автором по телефону от работы над пьесой отказалась окончательно.

Параллельно с этим Андрей Толубеев продолжал "продавливать" "Мартышку" на Малую сцену БДТ. К этому времени заслуженная артистка России Татьяна Тарасова "уступила" роль Примадонны Народной артистке России Людмиле

Иосифовне Макаровой. Несмотря на то, что пьеса той понравилась (хотя Макарова и не поняла, что Мартышка и Примадонна это одно и то же лицо), поначалу она отказалась в ней участвовать - не захотела по ее словам "играть смерть". Автор с режиссером побывали в гостях у народной актрисы и, как им показалось, смогли ее переубедить...

А 1 июля 2003 года, проходя по улице, автор увидел афишу с названием спектакля "Примадонна" и Татьяной Васильевой в главной роли... (Когда он с горечью писал об этом на своем ручном компьютере - именно в это самую минуту! - его оштрафовали в электричке на 10 рублей за безбилетный проезд!) - на этот раз таким странным способом "Мартышка" в очередной раз "отомстила" своему автору. И автор понял, что без прямой заинтересованности главных режиссеров или антрепренеров писать пьесы – расточительная роскошь! Приблизительно то же самое, что отапливать теплом своей души Вселенную - греться у этого костра будут другие, наиболее приспособленные и пронырливые!

И вот, наконец, осенью 2003 к "Мартышке" и в самом деле решила приступить Людмила Макарова, Народная артистка СССР из БДТ. И потекли томительные полгода в ожидании начала репетиций, И вдруг Макарова отказалась. И на этот раз тоже окончательно!

Правда, встретив автора в СТД Макарова попросила его убрать из пьесы молодую Мартышку - мол, тогда Макарова сама сыграет этот спектакль.

К этому времени

"Мартышку" прочитала Лидия Запашная, хозяйка "Видео дома" ("Уголок Франции") и решила подумать о реализации пьесы на телевидении.

В конце февраля от Лидии Запашной поступило известие: похоже, "Мартышку" взяли на телевидение (канал НТВ). Но опять трагически не состоялось!

А в начале июня 2004 года автору по электронной почте пришло следующее письмо:

Уважаемый Андрей Михайлович!

Рязанский областной театр драмы хотел бы поставить на малой сцене Вашу пьесу "Мартышка" для народной артистки России Беловой Зои Васильевны.

Просим сообщить Ваши условия; на малой сцене театра 50 зрительских мест, цена билета - 50 рублей, заполняемость зала 80%. Спектакль предполагается играть дважды в месяц.

Руководитель литературной части театра

Коломедик Марина Сергеевна

Автор был вынужден написать об условиях договора с Понаровской

- о том, что пьеса "не свободна" в течение пяти лет и об обязательном участии в

ее постановке режиссера Наталии Архиповой (коль скоро они вместе когда-то

начинали эту историю). И получил от театра отказ от заявленного режиссера.

В июле 2004 года клон "Мартышки" под названием "Два сердца" пера Александра Образцова был напечатан в альманахе "Балтийские сезоны" (одним из учредителей которого, кстати, был автор).

А в конце лета 2004 года появилась идея сыграть пьесу в Белом зале Российского института истории искусств (Зубовского института) - на это согласились актрисы Татьяна Григорьева и Светлана Щедрина. Но в самом начале 2005 года Татьяна Григорьева вдруг "забарахлила" и отказалась репетировать пьесу.

В начале осени 2005 года в БДТ режиссер Пенигин поставил спектакль "Квартет" – о четырех старых актерах в Доме престарелых. Как говорится - без комментариев!

В начале 2006 года, прочитав "Мартышку", отказалась участвовать в проекте и народная актриса России Тамара Абросимова. По мотивам, скорее, не художественным, а как бы это поточнее выразиться - "жизненным": недавно умер ее бывший муж Борис Кузнецов и Тамара Абросимова осталась совсем одна.

Но весной того же 2006 года последний монолог из "Мартышки" был прочитан в Тульском драмтеатре на

своем юбилее 90-летней заслуженной артисткой РФ Софьей Владимировной Сотничевской - это была хоть и очень маленькая, но вполне настоящая премьера

пьесы! Итак, "Мартышку" все-таки увидели зрители, она "пошла"...

На следующий день после получения этого известия (опять совпадение?) автору позвонил его старый приятель и бывший сосед Саша Иванов (разумеется, как всегда поддатый) и, почему-то вспомнив в разговоре о "Мартышке", назвал ее "гениальной пьесой" и сказал, что ее его приятели у него "буквально рвут из рук" - не ставить, а просто

почитать.

В феврале 2007 года, прочитав пьесу, отказалась в ней играть и знаменитая Эфросовская актриса Ольга Яковлева - по ее словам "пьеса не задела ее эмоционально".

Но в апреле того же года идея постановки вновь всплыла - на этот раз в театре "Абажур" (художественный руководитель Семен Фридлянд). Пока режиссер Наталья Архипова была на гастролях, автор встретился с молодой актрисой Катей (фамилия уже утратилась) и посмотрел в Александринке работу заслуженной артистки России И. П. Вознесенской. Но в театре "Абажур" все очень быстро закончилось стараниями его директора Семеня Фриндлянда. Судьба "Мартышки" снова замерла.

В начале октября 2007 года из РАО пришло автору извещение о том, что Тамбовский Государственный театр драмы просит его разрешения на постановку "Мартышки" на Малой сцене театра в октябре этого же года! Которое, разрешение, автор театру тут же и дал. Потому что, судя по всему, спектакль "они" уже успели поставить, но в последний момент спохватились, что "у них" нет разрешения на его прокат на зрителе. В конце октября, судя по

новостям

известного театрального портала wwww.theatre.ru, "Мартышка", наконец, увидела свет. И - тишина. Ни приглашения из театра на премьеру, ни афиши, ни даже программки - ничего! Ни слова. НИ ОДНОЙ БУКВЫ. Пришлось автору залезть в Интернет, где почти сразу он наткнулся на

запись

в живом журнале некой Ольги-408, из которой явствовало, что:

"... позавчера была сдача "Мартышки", ставил которую сам директор театра. Пришли зрители – члены худ.совета, актеры, друзья работников театра, родители и родственники работников театра, а еще девушки из ТЮЗа. Почти полный зал набился, почти все сто восемь мест были заняты. Душно было ужасно! Дали три звонка-кукушки, и началось!..

Сама по себе пьеса "Мартышка" тупая. Я ее читала еще до репетиций. Прочитав, я не поняла вообще ничего, сюжета как такового там просто нет. Состарившаяся актриса театра живет в доме бывших работников сцены и ей все время слышится голос, и она с этим голосом разговаривает. По ходу происходящего становится понятно, что она разговаривает с собой молодой, а когда она была молодой, то звали ее Мартышкой. А потом еще становится понятно, что сама с собой эта актриса разговаривает чуть ли не всю жизнь уже, и не просто так разговаривает, а спорит и учит как поступать, и советует, не как жить дальше, а что нужно делать той, молодой, которая в прошлом. Так в течение 50 минут они разговаривают. И все разговоры сводятся к несчастной женской доле и отношениям с мужчинами. Вот такая пьеса".

У автора потемнело в глазах: ему показалось, что в Тамбове случился провал.

И только через несколько дней появились первые газетные рецензии (причем, сразу четыре):

"ПУТЬ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ"

"ВХОДЯ ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ..."

"ВЕЧНОЕ ЧУВСТВО ЖИЗНИ"

"ЗАКУЛИСЬЕ НАШИХ ЧАЯНИЙ"

В которых автора уже

хвалили.

А в самом конце 2007 года, оказавшись в Туле, автор долго говорил по телефону с девяностодвухлетней актрисой местного драматического театра Софьей Владимировной Сотничевской, после своего юбилея начавшей репетировать

"Мартышку".

Параллельно с этим "Мартышка"

отправилась в Алма-Атинский ТЮЗ.

А потом попала в руки всенародно всемирно любимой певицы, народной артистки России Елены Образцовой.

В начале 2008-года живущий в Амстердаме русский режиссер Николай Пападюк написал автору в письме (перед этим он показал "Мартышку" двум эмигрировавшим из России актрисам. Причем обе оставили

свои "Ленкомы" - одна Московский, а другая "Санкт-Петербургский"):

"Будем ставить, и эти комментарии используем, и еще кучу вопросов зададим",

- автор послал ему пьесу со своими комментариями, которые он "закатал" их прямо в текст, потому что ему надоело объяснять бестолковым режиссерам и критикам, что он хотел своей пьесой сказать. После проблем с

"ГрибАбушкой" он использовал этот "метод" работы с потенциальными постановщиками: писал свои замечания по задачам и состояниям героев, но не на полях, как это было принято раньше во времена "бумажных пьес", а прямо в тесте пьесы. Иногда это помогало. Но не сильно и далеко не всегда.

Одна из актрис, выбранная Николаем Пападюком на роль Примадонны (до переезда в Данию она работала в московском "Ленкоме"

- Татьяна Дербенева), сказала, что только раз в жизни выпадает актрисе счастье сыграть в такой пьесе, как "Мартышка".

История, некогда случившаяся с "Котенком", похоже, начала повторяться и с "Мартышкой".

Попала "Мартышка" и в руки в Татьяны Владимировны Щуко - замечательной петербургской актрисы: Андрей Толубеев подсказал пригласить ее на роль Примадонны в театр Фурманова Антреприза им. Андрея Миронова. Автор отнес ей пьесу в Малый драматический театр и приготовился

ждать.

Через несколько дней Щуко от "Мартышки" отказалась.

В апреле 2008 года "Мартышка" оказалась в руках Елены Петровской - директора киностудии "Технология". И появилась идея снять по ней художественный фильм с Еленой Образцовой в главной роли. В июне того же года заявка на киносценарий по "Мартышке" была готова и отправлена по электронной почте Петровской. И Петровская на несколько месяцев замолчала. (Позже выяснилось, что Петровская сама решила написать сценарий по мотивам "Мартышки, частично использовав ее приемы. Ознакомившись с заявкой Петровской, автор даже не стал с ней разговаривать - так беспомощна заявка выглядела! Но факт прямого заимствования был налицо.)

А позже отказалась от "Мартышки" и Софья Владимировна Сотничевская, актриса из города Тулы: не захотела выпускать спектакль "в никуда" - театру этот спектакль был не нужен.

В начале июля того же года из Копенгагена Николай Пападюк писал автору:

"...Два дня в конце мая работал с Татьяной и Дашей над «Мартышкой». И слезы были, и вздохи, и радости. Татьяна Дербенёва с Вами будет скоро связываться, если еще не связалась. Она весь июнь, на сколько мне известно, в Москве. В конце июля встречаюсь с актрисами опять. По плану будем играть в сентябре на фестивале Белая Вежа".

Но в конце августа Николай Пападюк сообщил, что одна из актрис, репетировавших "Мартышку" - Даша Молокова - пару месяцев назад уехала домой в Петербург и... пропала. И ни слуху от нее, ни духу. "Мартышка" опять подвисла... Что, в общем, было совсем не удивительным, если вспомнить историю ее написания и сценическую судьбу.

Однако, в конце зимы уже 2009 года что-то снова как будто сдвинулось в судьбе многострадальной "Мартышки": почти одновременно

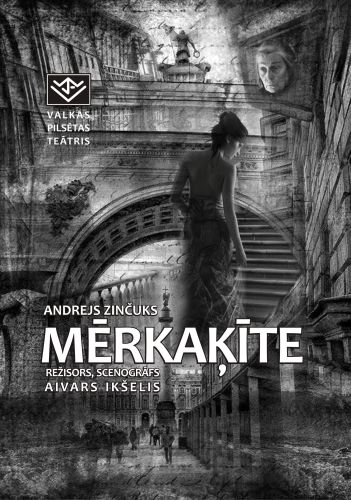

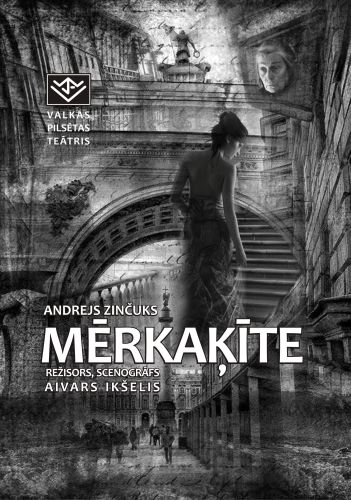

за нее взялись два режиссера: Николай Пападюк сообщил из Дании о намерении вновь приступить к репетициям пьесы и Айвар Икшелис, который поставил

"Свет одиночества" в театре города Валка (Латвия) перевел пьесу на латышский язык. Но с последним вышла сложность: как писал Айвар, название пьесы "Мартышка" на латышском языке звучало неприлично. Что-то "зашевелилось" и в Алма-Ате, где актриса Алма Рулас решила показать "Мартышку" своей коллеге - пожилой актрисе из драматического

театра.

В конце марта 2009-го года автор залез в Интернет и случайно наткнулся на следующую

новость: Российско-датский театр "Диалог" 12 апреля собирался сыграть в Копенгагене его "Мартышку". Режиссер спектакля Николай Пападюк - все-таки он "дожал" эту

работу!

Но и тут не обошлось без проблем: буквально за день до премьеры актрисы этого театра Татьяна Дербенёва-Якобсен и Дарья Молокова-Элгаарт позвонили из Дании автору с тем, чтобы он... Словом, это была обычная театральная история: актрисы вдруг занервничали. Автор, как смог, утешил их и на утро следующего дня получил письмо:

"...Вчера состоялась премьера спектакля по Вашей пьесе «Мартышка».

С Вашего благословения нам удалось, как говорят наши многочисленные зрители, выиграть в нашей сложной ситуации. Многие подключились сердцем к темам и проблемам спектакля, мы видели слёзы зрителей и это большая радость для актёров.

Сердечно Вас благодарим за замечательную пьесу.

Благодарим за наш последний ночной разговор и надеемся на дальнейший контакт и совместную работу."

СВЕРШИЛОСЬ!

Позже появилась небольшая

заметка:

12-13 апреля на сцене Российского центра науки и культуры прошли два премьерных показа пьесы известного современного российского драматурга Андрея Зинчука «Мартышка» в постановке датско-русского театра

«Диалог».

Театр, основанный творческой группой соотечественников под художественным руководством актрисы Татьяны Дербеневой, 23 года прослужившей на сцене московского «Ленкома», с 2000г. работает на базе РЦНК. Его спектакли были показаны в различных городах Дании, в Швеции, Норвегии, Финляндии и Венгрии, стали лауреатами международных фестивалей в России и

Белоруссии.

Горячо воспринятая зрителями новая постановка театра соотечественников ещё раз продемонстрировала их преданность русской культуре и высокий профессионализм, воспитанный отечественной театральной школой. Камерный спектакль, построенный на диалогах и спорах оказавшейся в Доме ветеранов сцены 80-летней одинокой примадонны со своей юностью в лице трепетной Мартышки, сыгран актрисами Т.Дербеневой-Якобсен и Дарьей Молоковой-Энгельгарт на одном

дыхании.

Постановка осуществлена режиссером Николаем Пападюком, художником – сценографом постановки стал замечательный скульптор, руководитель объединения русскоговорящих художников Дании Сергей

Богуславский.

Спектакль посвящен памяти ушедшей от нас 11 февраля 2009г. Маргариты Александровны Эскиной, с 1987 года бывшей директором Центрального Дома Актёра имени А.А.Яблочкиной, - человека, чье имя навсегда останется в памяти российских актеров, куда бы ни забросила их судьба.

На следующий день эта постановка "Мартышки" попала в дайджест ИТАР-ТАСС, на ленте "Вести с пяти континентов", 14.04.2009, 02.30, Дайджест наиболее интересных материалов за 13 апреля:

КОПЕНГАГЕН /Николай Морозов/. Премьера спектакля по пьесе драматурга Андрея Зинчука "Мартышка" с успехом прошла на сцене датско-российского театра "Диалог" в Российском центре науки и культуры в датской столице. Пьеса представляет собой внутренний монолог известной в прошлом актрисы, которая во время бессонных ночей в Доме ветеранов сцены размышляет о прожитой жизни.

В конце октября 2009-го года "Мартышка" из Копенгагена была приглашена на театральный фестиваль в Будапешт (Венгрия) на I-й Международный фестиваль зарубежных русских любительских театров "Лукоморье". Фестиваль был организован по инициативе Русского театра-студии города Будапешта при содействии Координационного совета российских соотечественников в Венгрии и при поддержке Посольства России в Венгрии и представительства Россотрудничества в Венгрии же. В газетах писали:

В столице Венгрии

встретились

труппы театров из четырех стран. На сцене Русского культурного центра в Венгрии датско-российский театр "Диалог" (Копенгаген) представил постановку А. Зинчук "Мартышка"; Русский камерный театр (София) - "Грустную улыбку" по рассказам А. П. Чехова; театр из Гамбурга – "Шинель" по Гоголю; Русский театр-студия из Будапешта - "Побасёнки" по пьесам Н. В. Гоголя; Театр песни и слова (Берлин) - "Сказку о попе и о работнике его Балде" по А. С. Пушкину. На официальном открытии Ффестиваля с приветственным словом к его участникам обратился представитель Россотрудничества в Венгрии Бороздин С.В. Программа фестиваля включала в себя: показ и просмотр спектаклей, проведение мастер-класса по актерскому мастерству и сценической пластике вице-президентом АИТА (Российский центр международной ассоциации любительских театров) М. Н. Чумаченко, работу круглого стола по вопросам выживания и развития любительского театра за рубежом, интервью, обмен мнениями, культурно-развлекательную программу. Принимающей стороной были созданы прекрасные условия для общения с коллегами из других стран в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

В начале февраля 2010 года Договор на постановку "Мартышки" в театре "Диалог" был, наконец, подписан!

В марте того же года попала "Мартышка" (через известного Санкт-Петербургского режиссера Георгия Васильева) к не менее известной Санкт-Петербургской актрисе Татьяне Ткач, которую она не заинтересовала.

А в сентябре 2010 года в Копенгаген вылетела из Москвы режиссер Алла Зорина - доделывать "Мартышку" в театре "Диалог" (а фактически - ставить ее заново). И 7-го сентября 2010 года обновленная "Мартышка" была показана зрителям:

В начале апреля 2011 года театр "Диалог" из Копенгагена показал "Мартышку" в Гетеборге (Швеция).

А в конце апреля того же года - на международном фестивале в "Клайпеде". Режиссер спектакля Алла Зорина прислала автору письмо:

Спектакль встречали хорошо. В конце спектакля аплодировали стоя. Актрисам подарили цветы и мне тоже. Некоторые родители и взрослые плакали, Гитис Падегимас (педагог Университета Клайпеды, он между прочим знает Татьяну, ставил несколько лет назад с ней спектакль) сказал, что его спектакль тронул, возможно он тоже

Бауэр…

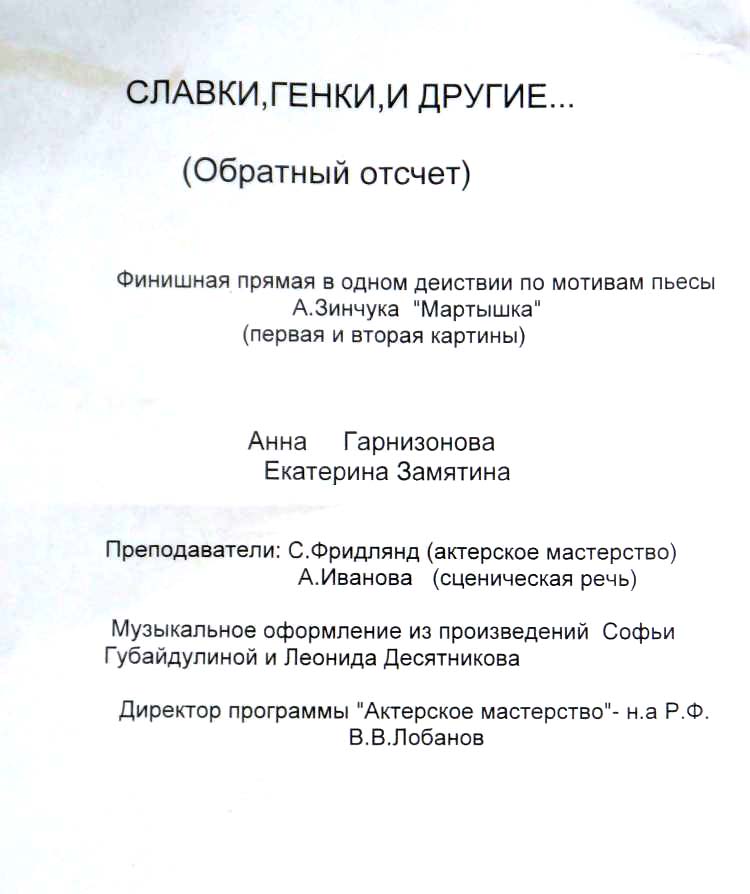

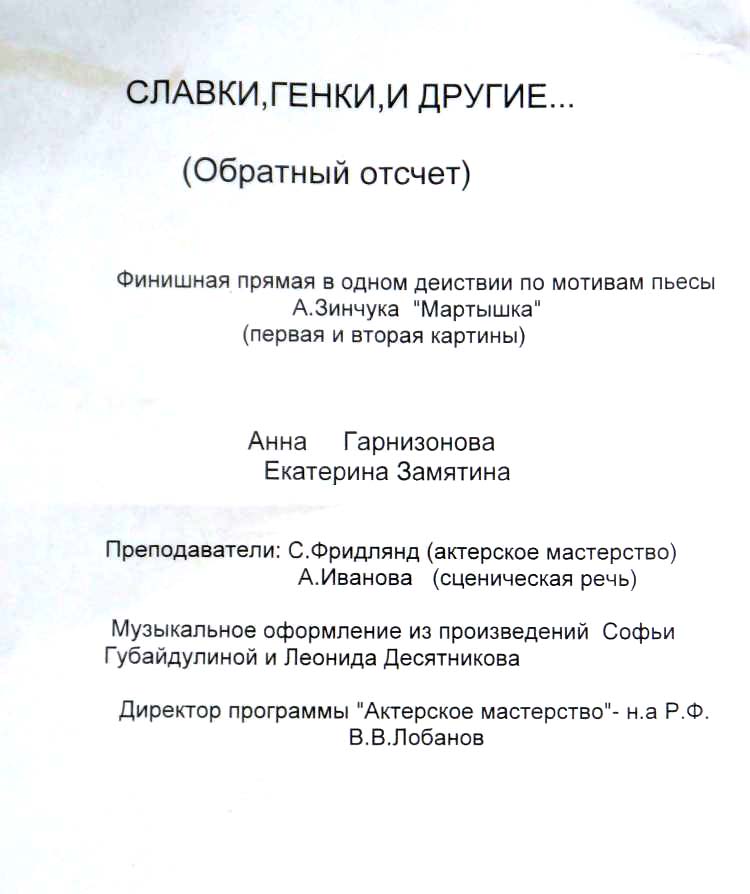

В августе 2011 года Анна Гарнизонова написала в социальной сети "В контакте" (стилистика и пунктуация сохранены):

"Здравствуйте Андрей!! Я просто влюблена в вашу пьесу : Мартышка"..!! Она была у меня как дипломный спектакль. Роль -

наинтереснейшая!!!

Скажите пожалуйста, правда то, что играть её как полноценный спектакль (я имею ввиду в театрах города) не получится?"

Оказалось, что Анна Гарнизонова закончила актерский курс Санкт-Петербургского Государственного Университета у Семена Фридлянда.

Позже появилась и видеозапись этого студенческого спектакля. Назывался он почему-то "Славки, Генки и другие... (Обратный отсчет)":

В конце зимы 2012 года Айвар Икшелис прислал автору из Валки (Латвия) эскиз

гениальной афиши

"Мартышки":

Увидев ее, автор испытал шок: в лице старой актрисы, которое выглядывало из телевизионного экрана в правом верхнем углу афиши, он узнал лицо Марии Федоровны Берггольц (сестры известной поэтессы), ту самую Марию Федоровну Берггольц, которая была его первой литературной "наставницей" - с ней он до ее смерти дружил и с нее же в известном смысле и писал образ своей Примадонны.

Позже выяснилось, что это кадр из фильма Семена Арановича "Противостояние", где М. Ф. Берггольц исполняла одну из ролей.

20-го апреля 2012 года "Мартышка" была

наполовину показана, наполовину прочитана в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского (наб. Фонтанки 44), в рамках первой ежегодной социально-культурной акции «БИБЛИОНОЧЬ». Актрисы

с актерского курсе Санкт-Петербургского Государственного Университета: Анна Гарнизонова и Екатерина Аверьянова, режиссер - народный артист России Олег Леваков:

И 19-го мая 2012 года в в Ночь музеев в Программе "Тайные коды Петербурга" в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского эта работа была

показана во второй раз и тем же составом.

В октябре 2012 года в Гатчине на фестивале "Авангард и традиции" "Мартышка" была представлена сразу в двух вариантах:

Из Дании Датско-российским театром "Диалог", режиссер Алла Зорина, актрисы: Примадонна - Татьяна Дербенёва-Якобсен, Мартышка - Дарья Молокова-Элгаарт):

И из Латвии Валкским городским театром, режиссер Айвар Икшелис, актрисы: Примадонна - Дайга Сондаре, Мартышка - Гунита Гендрюк:

Рецензии в гатчинских газетах:

Гатчинка.РФ

Культура города Гатчины

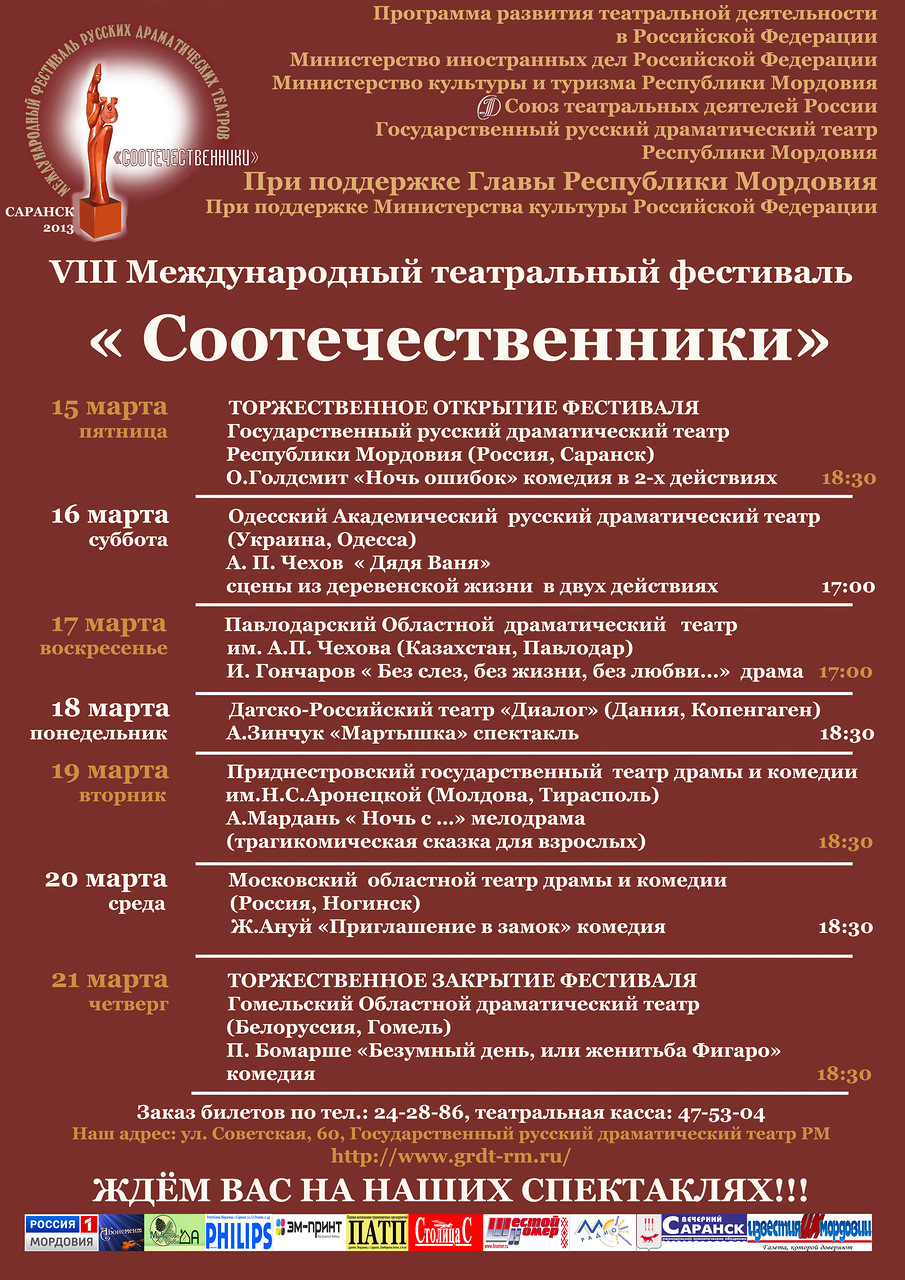

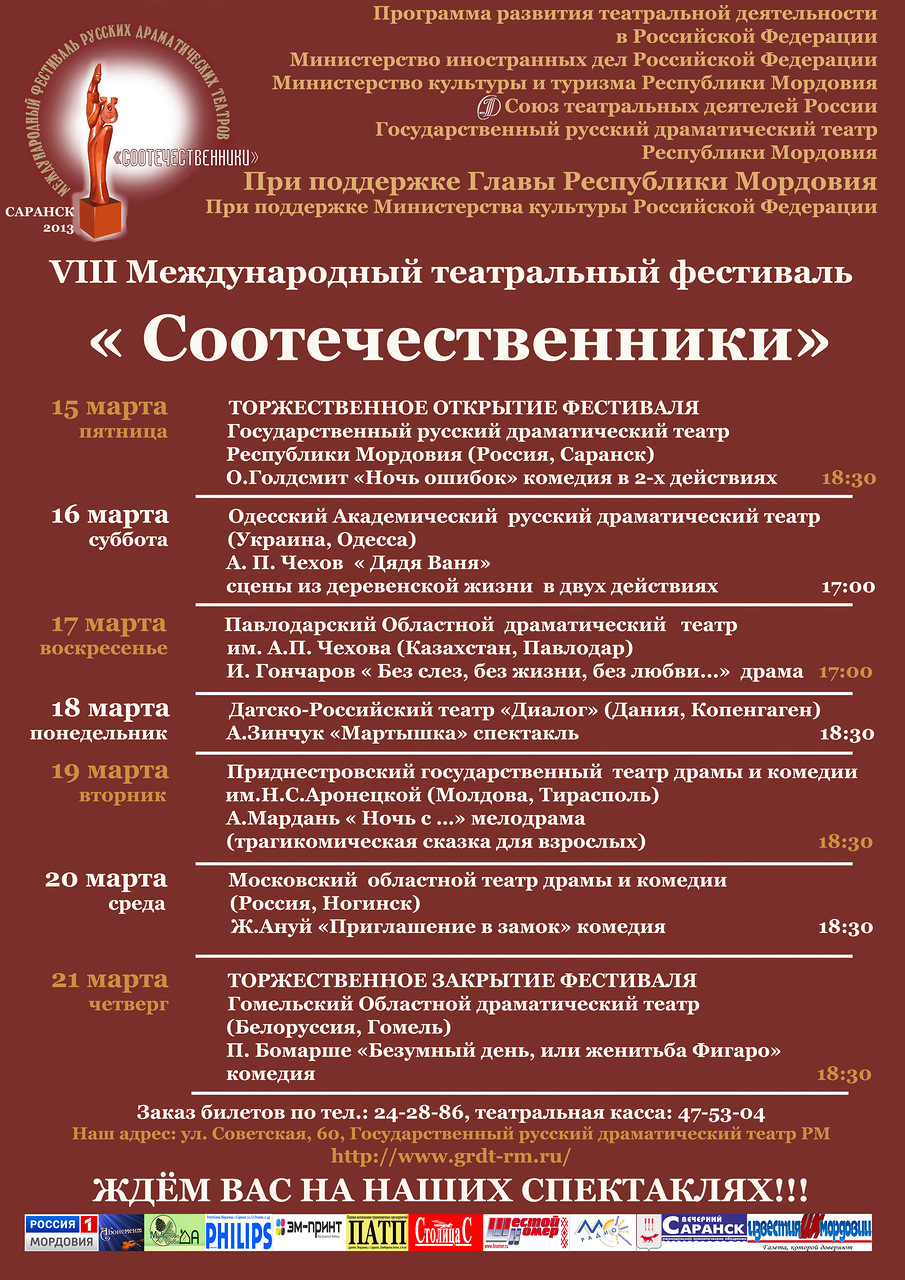

18 марта 2013 года в городе Саранске (Мордовия) на VIII Международном театральном фестивале «Соотечественники» показали "Мартышку" в исполнении русско-датского театра "Диалог", режиссер Алла Зорина". В тот же день поздно вечером режиссер прислала автору SMS:

"Сыграли. Зал встал".

А через несколько дней актеры и режиссер, отыграв спектакль, разъехались по домам: Алла Зорина в Москву, Татьяна Дербенёва-Якобсен и Дарья Молокова-Элгаарт - в Данию, и

только позже узнали о том, что их спектакль

стал лауреатом этого фестиваля:

Прошло еще пара дней и автор получил из Москвы от Аллы Зориной такое сообщение:

"Добрый вечер! Сегодня звонил Айварс. Мартышка в Латвии бьет рекорды. Они победили в конкурсе 86 театров и вышли в десятку лучших. Поздравляю автора.

Через некоторое время появилась небольшая рецензия на фестиваль

в Саранске - "Мартышку" уже поругивали:

"...Пьесу Андрея Зинчука «Мартышка», показанную на саранском фестивале, нельзя назвать шедевром, но она отвечает внутренним потребностям актрисы, подводящей итоги большого и трудного пути. При этом если бы Господь Бог дал ее героине, в прошлом великой примадонне, возможность вернуться в розовую юность, она бы вновь повторила знакомые ошибки и неудачи".

(Любовь Лебедина «Соотечественники» с женским акцентом", "Русский век" от 26.03.2013

(ссылка).

и

"...Не совсем удачная, по мнению жюри, нынешняя постановка театром «Диалог» спектакля «Мартышка» А. Зинчука, наверное, связана с тем, что коллектив готовил спектакль в сугубо актерском прочтении".

(Булат Шарипов "ТЕАТР ИМ. ЧЕХОВА: ЗАБОТЫ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ И БУДНИЧНЫЕ", "Новое время" от 2013-04-04

(ссылка).

А 12-го апреля "Мартышка" была сыграна в Городской публичной библиотеке им. Маяковского. На этот спектакль из Дании (только на один спектакль!) прилетела актриса Татьяна Дербенева, Дарья

Молокова-Элгаарт в эти дни бла дома, В Санкт-Петербурге).

Финальная сцена:

Небольшой

фотоотчет по этому спектаклю.

Из Москвы от своего сокурсника по ВГИКу Вячеслава Лобачева автор позже получил такое коротенькое письмо:

"Замечательная Работа! Блестящая! Флобер сказал: "Госпожа Бовари - это я!"

Примадонна - это Ты! Какая трансформация личности! Эта пьеса - мечта любой зрелой

актрисы.

Молодец!"

Это была высшая похвала! Высшая из всех возможных похвал. И прежде всего потому, что прозвучала от коллеги по

цеху.

В журнале «Иные берега» (№2(30) 2013) в статье "Миры "Соотечественников" Дмитрий Хованский о спектакле датско-русского театра "Диалог" по "Мартышке" написал следующее:

С тем же миром литературы, но уже другого уровня столкнулись зрители спектакля «Мартышка» по пьесе Андрея Зинчука Датско-российского театра «Диалог» в постановке Аллы Зориной. Несовершенная пьеса рассказывает о днях одиночества немолодой, известной некогда актрисы (Татьяна Дербенева-Якобсен), живущей в доме ветеранов сцены. Ее называют Примадонна. Здесь она доживает свой век и вдруг встречается с юной девушкой по прозвищу Мартышка (Дарья Молокова-Эльгаарт) и понимает, что судьба подарила ей шанс встречи с самой собой в молодости. Спектакль оказался словно растушеванным кистью режиссера и лишенным событий и конфликта. Однако, несмотря на то, что он фактически превратился в исповедь главной героини, удивительный голос и игра Татьяны Дербеневой-Якобсен стали настоящим подарком для саранских зрителей.

26 Март 2013 в статье

"Соотечественники» с женским акцентом" Любовь Лебедина написала:

Пьесу Андрея Зинчука «Мартышка», показанную на саранском фестивале, нельзя назвать шедевром, но она отвечает внутренним потребностям актрисы, подводящей итоги большого и трудного пути. При этом если бы Господь Бог дал ее героине, в прошлом великой примадонне, возможность вернуться в розовую юность, она бы вновь повторила знакомые ошибки и неудачи.

"Спектакль «Мартышка» снова на сцене".

9-го марта 2014 года в театрально-концертном зале РЦНК (Дания, Копенгаген) прошёл спектакль «Мартышка» по пьесе петербургского драматурга Андрея Зинчука.

Датско-российский театр «Диалог» стал в прошлом году лауреатом международного театрального фестиваля «Соотечественники», проходившего в Саранске. 9-го марта, в театрально-концертном зале РЦНК прошёл спектакль «Мартышка» по пьесе петербургского драматурга Андрея Зинчука. Именно спектакль «Мартышка» был высоко отмечен жюри фестиваля.

В этот раз театр «Диалог» играл спектакль для новой молодёжной аудитории. Посмотреть спектакль и поучиться театральному мастерству пришли молодые артисты, организованной театром студии, студенты, русскоязычные молодые люди. Много зрителей - любителей российского кино и театра было из молодежного клуба. Именно встречи с российскими актёрами - и для РЦНК и для театра - очень важный аспект деятельности - адресовать своё искусство молодёжи, чтобы интерес к русскому языку и культуре сохранялся и развивался.

6-го августа в 17.00 в Доме ветеранов сцены им. М. Г. Савиной (Санкт-Петербург, Петровский пр., д. 13) состоялся спектакль датско-российского театра "Диалог" по пьесе

"Мартышка":

В октябре 2014 года вышел сборник "Безымянный проспект", комедии и драмы (издание Санкт-Петербургской общественной организации «Союз писателей Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга), где среди прочих пьес была напечатана и драма "Мартышка":

Этот сборник автор подарил режиссеру Игорю Ефимову (из

Санкт-Петербургского классического театра). Через некоторое время от народного артиста России Юрия Лазарева (актер

Академического театра им. Акимова) автор узнал, что Ефимов предлагал Лазареву участие в спектакле по "Мартышке", где бы тот сыграл роль "Примадонна" - так Игорь Ефимов решил "перекрутить" пьесу на две мужские роли (разумеется, не ставя об этом автора в известность).

Появилась идея поставить "Мартышку" и с народной артисткой Ириной Соколовой. В роли спонсора этого спектакля должен был выступить отец молодой актрисы Анны Гарнизоновой, а режиссером - давно и хорошо знакомый автору Владимир Глазков.

Состоялась даже одна встреча вновь организованной

"труппы". Но потом этот проект развалился, не найдя себе воплощения - сказались финансовые проблемы фирмы, на которой работал отец Анны Гарнизоновой.

В конце 2014-го года автору из Калгари (Канада) пришло письмо:

Прочел Мартышку. Это действительно шедевр. Мне очень понравилось. Обязательно буду думать над постановкой, но не в этом сезоне. Возможно ли попросить Вашего разрешения дать эту пьесу для ознакомления Нашему Театру в Красноярске - там есть совершенно потрясающая актриса на роль Примадонны, и я был бы очень рад если бы такая постановка случилась там. ставит спектакли мой друг Григорий Олиянчук и судя по отзывам - успешнее чем это делал я в бытность мою режиссером этого театра. Как вам такая идея? Я убежден - Мартышка должна идти на сцене, просто обязана.

В середине декабря 2015 года автору пришло такое письмо от Сергея Рудого, режиссёра Народного музыкально-драматического театра СКДЦ

"Современник" города Лесной Свердловской области:

Добрый вечер, уважаемый Андрей Михайлович! Мы завершаем работу над "Мартышкой". На 26 декабря назначена премьера спектакля. Безумно волнуемся, стараемся делать всё очень бережно и деликатно. Работать над спектаклем по Вашей замечательной пьесе безумно интересно. Я старался лишний раз Вас не беспокоить. Спасибо Вам большое за "Мартышку". Я передаю Вам низкий поклон и знак признания от двух замечательных актрис нашего театра, занятых в этом спектакле. С искренним уважением Сергей Рудой.

В конце 2015 года в городе Лесной Свердловской области "Мартышку" и поставил Сергей Рудой:

Рецензия на спектакль в городской газете «Вестник»

№

53 от 31 декабря 2015 года.

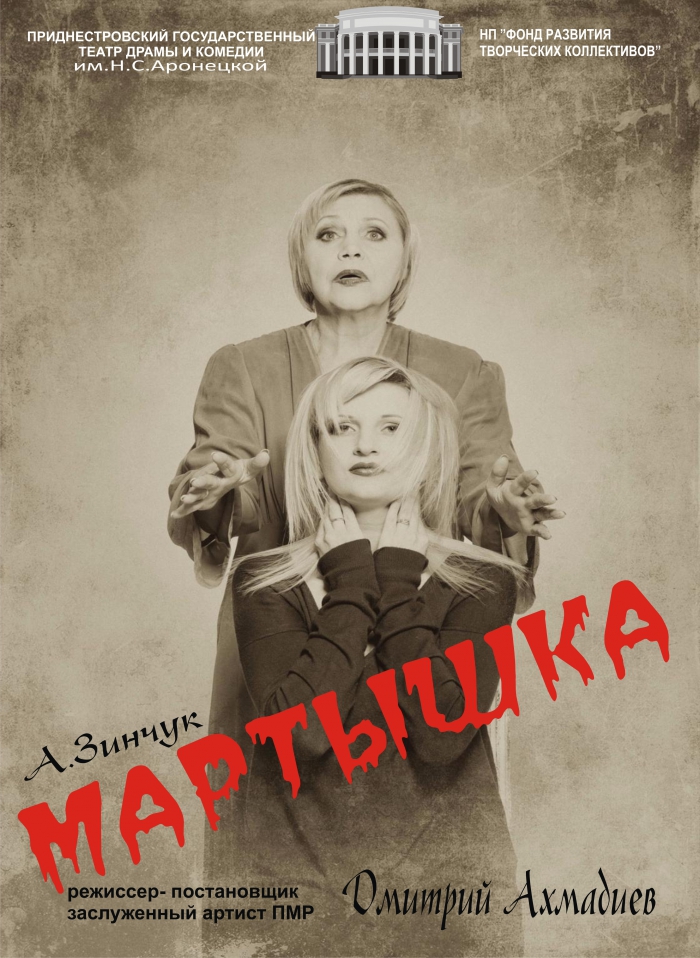

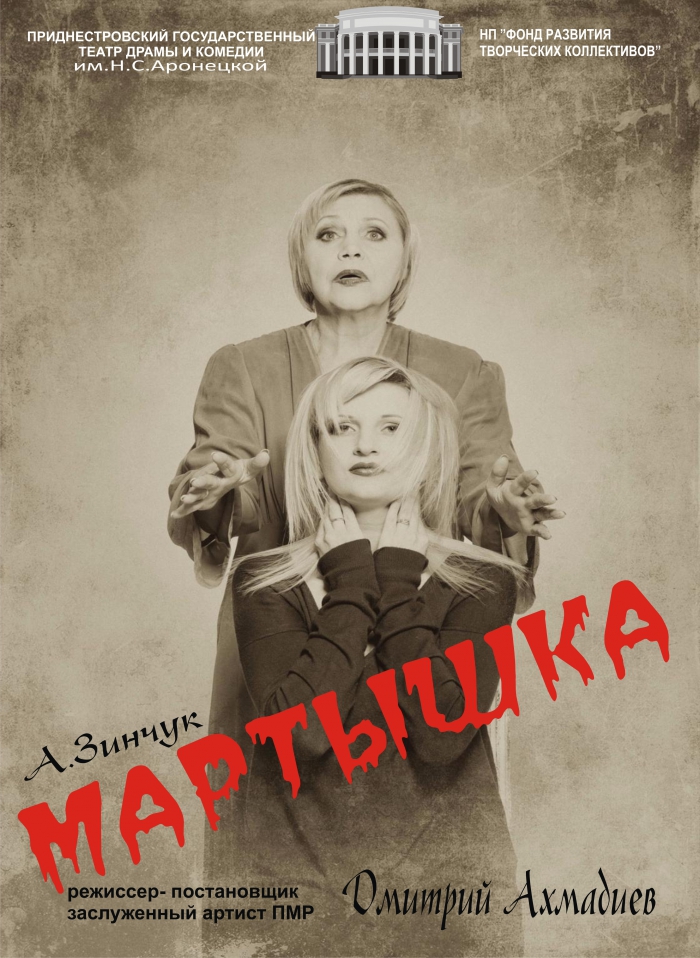

Февраль 2016 года. Выяснилось, что в Приднестровском государственном театре драмы и комедии (Тирасполь) в начале года была поставлена пьеса "Мартышка" (как это часто бывает без уведомления о том автора):

В спектакле были заняты легенда тираспольской сцены заслуженная артистка МССР Людмила Байрактарова

и молодая актриса театра Екатерина Луговцова, а также актеры театра Н. Галатонова, С. Киорпек, Е. Мелентьева, Ю. Чеботарь и студенты актерского отделения ПГУ им. Т .Г.

Шевченко.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист республики, главный режиссер театра Дмитрий Ахмадиев.

Суббота, 13 февраля, в 17.00 - сильнейшая премьера января "МАРТЫШКА" - пронзительная, глубокая, жизненная!!!, увлекающая вас в сам потаённые глубины вашей памяти и размышления о прошлом и будущем... потому что каждый из нас в том или ином моменте этой истории найдёт и узнает себя...!

Возвращение на сцену потрясающей актрисы Людмилы Григорьевны Байрактаровой стало ярчайшим событием для театра и всей общественности. По моему мнению, просто один раз увидеть её на сцене - уже величайшее счастье!) Её коллега по сцене в этом спектакле Екатерина Луговцова очаровательна и прекрасна и тоже очень близка моему сердцу. К этому спектаклю у меня особое отношение))) Мне посчастливилось наблюдать за тем, как рождается это чудо... Посчастливилось испытать на себе то особое ценное тепло, которое исходит от актрис... Поверьте, оно передастся и вам... Сцена во время спектакля... наполнена светом, теплом, особой энергетикой, а в какие-то моменты, напротив, холодом и мурашками и ...мыслями о Главном...!

20 апреля в Забайкальском театре кукол прошлая творческая лаборатория «Актер-режиссер». Идея ее организации

пришла в голову главному режиссеру театра Александру Сергеевичу Поветкину еще в начале 2016 года, он и стал ее руководителем и воплотил в жизнь свою задмуку. Ведущим экспертом стал Заслуженный артист РФ, директор, художественный руководитель театра кукол Александр Мусиенко. Подобное мероприятие проходило в Чите впервые. На Лаборатории решили показать первую картину из "Мартышки".

Показали. И из трех призовых мест заняли последнее третье:

Летом 2017 года "Мартышка" в числе других пьес попала в московское авторское Агентство

ФТМ, с которым автор заключил договор.

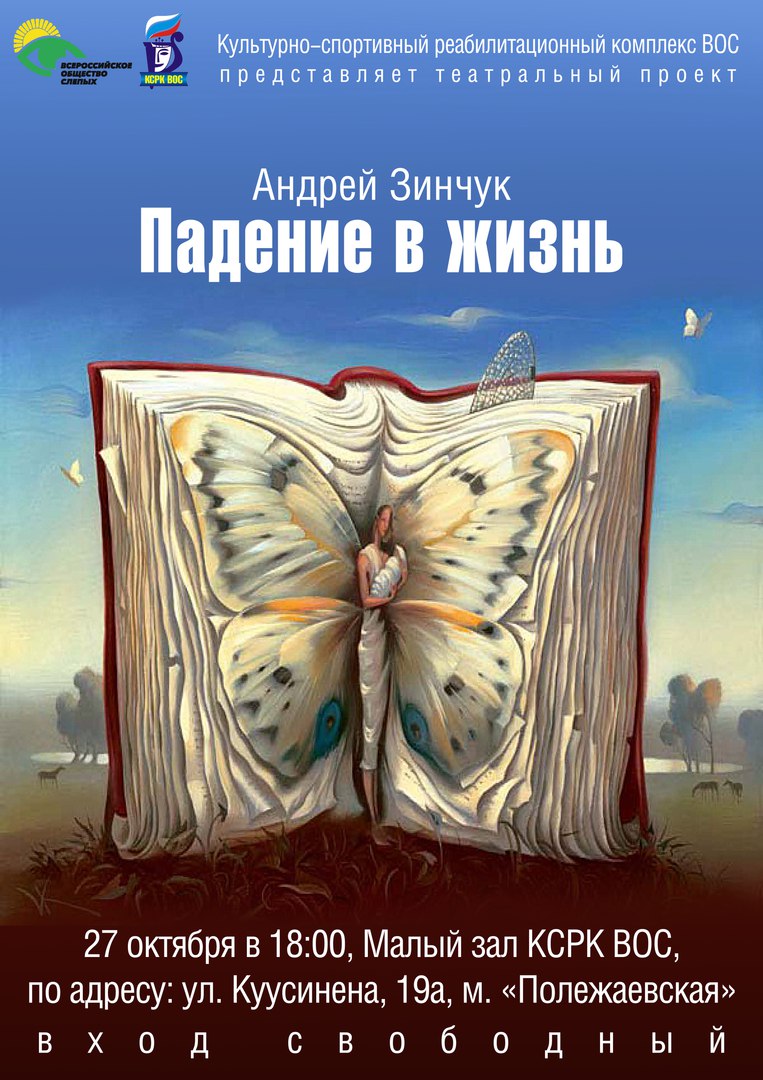

В октябре 2017 года на сцене реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых на улице Куусинена состоялась премьера нового спектакля народного театра «Внутреннее зрение» под названием

«Падение в жизнь». Об этом рассказала режиссер массовых мероприятий и специалист отдела социокультурной реабилитации ВОС Ирина Некрасова:

Уникальной чертой постановки является то, что показ сопровождается закрытым тифлокомментированием, то есть, следить за сюжетом смогут и незрячие гости, для которых действие будет поясняться через наушники.

– Действие происходит как бы в безвременье. Странная комната в доме ветеранов сцены: в ней время стоит, как туман, а за ее пределами летит, как ветер. Две героини встречаются в этом пространстве: пожилая и молодая. И через некоторое время мы понимаем, что это один человек встретился сам с собой на дорогах души. Они встречаются в какую-то трагическую минуту своей жизни или, может, даже на пороге смерти и возвращают друг другу веру в то, что жизнь, как бы она ни сложилась, – это счастье, – рассказала о сюжете спектакля Некрасова.

Второй вариант трактовки:

Действие драмы происходит в каком-то абстрактном или условном пространстве, где исчисления времени, как такового, и не существует.

Есть какая-то странная комната в доме ветеранов сцены. В ней время остановилось, зависло как туман, как взвесь…

Зато вне её пределов время летит стремительно, закручивая в вихревых порывах ветра осеннюю листву, бури, ураганы, невзгоды, взлёты и падения и всё то, что происходит в жизни каждого человека.

И вот здесь встречаются две героини, олицетворяя собой и прошлое, и совместное настоящее, и будущее. В минуты тяжких испытаний, трагических поворотов судьбы они приходят на помощь друг другу. Одна со своим богатым жизненным опытом за плечами, другая, у которой ещё долгая жизнь впереди, встречаются в одной точке этого «бытия-небытия» и помогают друг другу осмыслить и понять главную истину – что самое большое счастье и ценное достояние – это наша жизнь и дана она один раз…

А позже тоже в октябре 2017 года:

Уважаемые зрители, ждем вас 29 октября, в 22.00 на спектакль Инклюзивного радиотеатра "Резонанс" города Москвы

"Падение в жизнь".

г. Долгопрудный, ул. Спортивная 3.

http://sokolgazeta.ru/v-reabilitatsionnom-komplekse-na-kuusinena-predstavyat-premeru-spektaklya-padenie-v-zhizn/

Позже "Мартышку" в постановке театра

"Резонанс" решили показать на фестивале в Саранске (там, где в 2013 году в исполнении театра "Диалог" из Копенгагена, она стала лауреатом):

"Спектакль, который нужно видеть душой":

https://stolica-s.su/culture/115540

https://izvmor.ru/novosti/kultura/v-saranske-pokazhut-spektakl-kotoryy-nuzhno-videt-dushoy/

В 2018 году на сайте "Ридли":

http://readli.net/martyishka-2/

Появилась такая рецензия (похоже, это писал робот):

Дорогие друзья по чтению. Книга "Мартышка" Зинчук Андрей Михайлович произведет достойное впечатление на любителя данного жанра. Созданные образы открывают целые вселенные невероятно сложные, внутри которых свои законы, идеалы, трагедии. Динамичный и живой язык повествования с невероятной скоростью приводит финалу и удивляет непредсказуемой развязкой. Актуальность проблематики, взятой за основу, можно отнести к разряду вечных, ведь пока есть люди их взаимоотношения всегда будут сложными и многообразными. Динамика событий разворачивается постепенно, как и действия персонажей события соединены временной и причинной связями. По мере приближения к исходу, важным становится более великое и красивое, ловко спрятанное, нежели то, что казалось на первый взгляд. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Грамотно и реалистично изображенная окружающая среда, своей живописностью и многообразностью, погружает, увлекает и будоражит воображение. Попытки найти ответ откуда в людях та или иная черта, отчего человек поступает так или иначе, частично затронуты, частично раскрыты. В тексте находим много комизмов случающихся с персонажами, но эти насмешки веселые и безобидные, близки к умилению, а не злорадству. Всем словам и всем вещам вернулся их изначальный смысл и ценности, вознося читателя на вершину радости и блаженства. "Мартышка" Зинчук Андрей Михайлович читать бесплатно онлайн приятно и увлекательно, все настолько гармонично, что хочется вернуться к нему еще раз.

В декабре 2020 года от короновируса умерла слепая актриса Ирина Павловна Кравченко - она играла Примадонну в московском

народном театре слепых и слабовидящих «Внутреннее зрение».

Весна 2022 года. Под названием «Мартышка больше не боится» появилась

аудиокнига по пьесе "Мартышка", студия «Интеракт», актриса Настя Лазарева.

Аудиокнига на сайте ЛитРес.

«Мартышка».

Послесловие:

Если вдруг что-то забудется...

Эта работа далась автору особенно тяжело. Гораздо тяжелее, чем это можно было себе представить до ее начала.

Заказали ее через знакомую автору режиссершу две актрисы из Москвы, которые тогда дружили. Одна была москвичкой и певицей